サークルで活動するには参加が必要です。

「サークルに参加する」ボタンをクリックしてください。

※参加を制限しているサークルもあります。

-

from: 庵主さん

2025/07/15 13:19:53

icon

名言名句 第八十回 日野原重明「自分のためにでなく、人のために生きようとするとき、その人はもはや孤独ではない。」

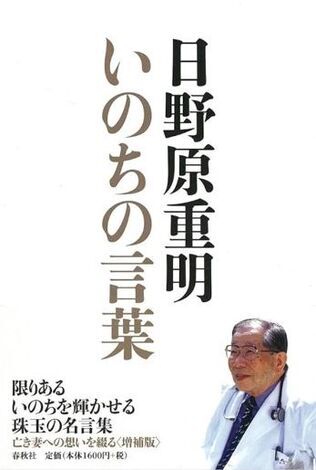

自分のためにでなく、人のために生きようとするとき、その人はもはや孤独ではない。日野原重明『いのちの言葉』より

今回は現代の偉人、日野原重明の名言、

「自分のためにでなく、人のために生きようとするとき、その人はもはや孤独ではない」

をご紹介します。

聖路加国際病院元院長・理事長の日野原重明は、105歳で旅立つまで生涯現役の医師を続けました。

現代医療分野において、人間ドック創設、生活習慣病の提唱、ホスピスの立ち上げ等、その功績は数え切れぬほどです。

質・量とともに、またその期間においても常人離れした活動は、年齢の限界を一切感じさせないものでした。たとえば、100歳からフェイスブックを始め、世間をあっといわせたのも記憶に新しいところ。晩年、世界中を講演のため駆けまわりましたが、実績と経験に裏打ちされた名言と名文に多くの聴衆は感銘をうけたものです。

今回の名言、「自分のためにでなく、人のために生きようとするとき、その人はもはや孤独ではない」は、その著書『いのちの言葉』(春秋社2002.8.20、増補版2013.9.29)に収録されたものです。人は誰かのために生きようと決意した時、そのいのちは輝き、どのような困難にも立ち向かえるようになる。そして、そんな人を周りの人は必ず支え、愛してくれると励まし、勇気を与えてくれる言葉です。

『いのちの言葉』について、日野原は同著〔あとがき〕で次のように自ら紹介しています。

「本書は、先に春秋社から出版された『道をてらす光』の姉妹編として企画されたものである。先の著書は、私を豊かに潤してくれた先人の言葉を取りあげ、私の心にどのように染み入ったかについて触れたものであったが、本書は、科学や文学、音楽、宗教、倫理などについてこれまで語り、執筆してきた私の思考のエッセンスを抽出したものである。

本書によって、私の思想の流れをたどることができる。しかし、私の思想の源泉は、東

西の古典から現代に及ぶ多くの書物の中から自然に湧き出たものであり、また私がこれまでに直接・間接に出会ったよき先達者からの思想、人生観、世界観、宗教観、科学論に負うものが大きい。私はそれらとの出会いに心から感謝している。」

『いのちの言葉』には、長年生と死の現場で医師として多くのいのちを支え、見つめてきた日野原の名言・名文が収録されています。

以下、その他の味わい深い名句を一部引用・抜粋してご紹介してみましょう。なお、各本文下に〔ひと言〕を添えました。

1.垂線を立てる

人生を深く生きようとするときに大切なのは、長さよりも質である。長く水平的に生きることは、近代医学の恩恵によってある程度果たせるが、私たちが人間の特権として与えられている宝を、本当の意味で天に積むためには、人生のどこかの時点で、自分の人生に垂線を立てるという考えのもとに、新しい次元の行動を開始しなければならない。

〔ひと言〕

「宝を積むために垂線を立てる」には、キリスト教的な献身と使命感が想起されます。「どこかの時点で...新しい次元の行動を開始」し続けた著者自身の生涯を語る一文です。

2.選択の自由

鳥は飛びかたを変えることはできない。動物は、這いかた、走りかたを変えることはできない。しかし、人間は、生きかたを変えることができる。毎日の行動を変え、新しい習慣を形成することにより、新しい習慣の選択を人間は決意できる。人間には選択の自由がある。そして、意志と努力によって新しい行動を繰り返すことで、新しい自己を形成することができる。それは、人間と動物とを根本的に区別するものと言える。

〔ひと言〕

動物の手足はものを引き寄せるため自分の方向にしか動かない。これに対して人間の手は相手に向かって推すこともできる。二宮尊徳が、『二宮翁夜話』にて、人間だけが持つ謙譲の大切さを弟子に説いた教訓を思い出します。

3.感性をはぐくむ

人間の感性が成長するか否かは、人との出会いによる。出会いは、私たちが後天的に獲得する財産である。 一所懸命に働けば、いくばくかの財は築くであろう。しかし人との出会いからはどれほど多くの無形の財産を得るだろうか。

4.真に生きた人と出会う

与えられた人生をどのように生きるかを選択する自由は、誰もが平等に持っている。生きかたの選択をするためには、真に生きた人と出会うこと、真に生きた先輩と出会うことである。出会いのための努力は、自分でしなければならない。小説、あるいは伝記を読むことからでもよい、よき読書をすすめたい。人間に生きる方向づけを与える本や言葉は、孤独をも解決する力を持つ。

〔ひと言〕

〔3.感性をはぐくむ〕も、〔4.真に生きた人と出会う〕も、すべての人に起こりうる、奇跡の出会いを指摘したものです。そもそも日野原が医師を目指したのも、まさにウィリアム・オスラー博士の著書と若き日に出会ったことがきっかけだったのです。生涯を決定づける「師」との出会いはなんと貴重なことでしょうか。

5.内なるエネルギー

人間は本来、自分のなかに回復する力を持っている。病気の回復というのは、薬を使った治療などよりも、自分自身のエネルギー、内的な集中力が出てきて治るものなのである。

6.老人のいのちを豊かにする七箇条

一、なるべく動くような環境に置き、上げ膳据え膳にしない。

二、なにかしらの義務、仕事を与えること。

三、食事についてうるさく言わないこと。

四、生活の環境をできるだけ豊かにすること。住宅の環境、食事の環境、生活の環境を整えること。

五、よき聞き手になること。顔を向け、視線を合わせるということはその人を豊かにする。

六、生きる希望を一緒に探す。小さな望みのために今日が耐えられるのである。

七、清潔にしてあげること。失敗があっても知らないふりをして、プライドを傷つけないこと。

〔ひと言〕

臨床医として、実に多くの高齢患者と接してきたに違いありません。その経験から生まれた「老人のいのちを豊かにする七箇条」。七箇条すべてに人間に対する愛があふれんばかりです。今日から年長者には敬意をもってそのように接してください。自分もすぐにそうなるのですから。

7.心が健やかな人

からだは病みながらも、心はかえって健やかになったと思われる人がいる。そのような人から学ぶべきことは多い。肉体が病んでも心が病まない人には、その病いに耐えられる不思議な力が与えられる。

8.有限のいのち

私たちは生まれたときから死に向かって歩んでいく。死を避けられないものと諦観し、終末に向かって成熟していくのが人の生涯である。死が近づくにつれ、雑念がとれ、来し方を内省し、謙虚な気持ちになってくる。最期には、家族や友人に、自分なりの言葉を残したい。死は自己実現の最後の機会と言えるのだ。しかし実際には、死に臨んで自分の言葉を残し、最後の自己実現をして逝ける人は少ない。

〔ひと言〕

はたして自分は、最期を迎えるに際して、「雑念がとれ、内省し、謙虚」になっていくのだろうか、と疑う気持ちもあります。しかし、死に臨んでは自分の言葉を残し、家族・友人に感謝を伝え、旅立ちたいと切に願うのです。

9.永遠を想う

冬に積もる雪の下に、もしも若芽があるとすれば、それは私たちめいめいが残す精神的遺産である。その若芽は、次の時代、次の季節に育つ人々に発掘されて、彼らの心の中に生かされるであろう。それにより、私たちの人生は永遠に連なる可能性が生じるのである。

〔ひと言〕

どんな人も死んで跡形も消え失せてしまうのではなく、せめて生きてきた証しを遺したい、と願うのではないでしょうか。文化的、学術的に偉大な実績を遺せるのは、ごく一握りの人々。でも、ぼくたちは身近な人々へ感謝と暖かい思いやりの気持ちや、決してくじけない意志の力などを示し、遺していくことができるのでは。それがやがて人から人へと大きな輪となって繋がっていくことを願いながら。

10.いのちの終わりの予測

多くの人々の死に直面して、死を経験すればするほど、いつ死期がくるかという判別がだんだん困難になってきた。患者が苦しんでも、うまく生のほうに引き戻せるのか、または死のほうに引かれるかの移行期がよく見きわめられれば、その医師は名医と言ってよい。いのちの終わりを予見することに関しては、経験はかえって誤りやすい。

〔ひと言〕

経験はかえって誤りやすい...。なんと率直で、てらいのない、大きな心でしょうか。経験を積めば積むほど、実績を築けば築くほど、人は謙虚にならねばならぬ。「稽古は強かれ、諍識はなかれ」。世阿弥の父、観阿弥の遺訓を思い出します。

11.計量できないもの

患者の痛みは計量的に数字で表すことはできない。私たちは、なんでも計量的に数字で表すのが科学であり、 一つのゴールであると考えてきた。しかし、計量ができないもののほうが、計量できるものよりも大切であることが多いのである。私たちはそれを忘れていて、測ることができるもの、お金に換算できるものばかりに立ち入りすぎてしまっていることを反省すべきである。

12.いのちの延長

近代医学は、古き医学のかなえなかったいのちの延長に大きく寄与したが、耐えがたい苦しみをも生き延びたいのちに与えた。

〔ひと言〕

これもまた、現場の医師を最後まで勤め続けた者だけがいえる言葉です。ただ延命させ、苦痛を永遠に与え続けるのがはたして医なのか、仁なのか、と厳しく問いかけます。

13.死を超えて

死にゆく人が絶望的な孤独に堪え、それから救われるのは、死を超えた魂にいのちがあり、肉体の死がそこにつながるという、 一種の信仰があるから可能なのではないだろうか。

14.心と霊のアプローチ

いのちを扱うことにおいて、 一方では学術的な、医療的な方面からのアプローチがあり、他方、心や霊という面からのアプローチがある。死を扱う医療と本格的に取り組むことは、宗教ぬきでは果たし得ない。

〔ひと言〕

〔13.死を超えて〕と〔14.心と霊のアプローチ〕は、本当に人間を救うためには、科学(医学)と宗教(信仰)が、二人三脚で取り組まねばならない、と後学へエールを送ったものです。ホスピス、そして脳死の問題に、いまや待ったなしで人類は立ち向かわねばならない、と実感します。

15.看護学生に

看護学生がよき看護婦として育つために重要なことは、単なる新しい学問的知識(knowledge)ではなく、ものを判断して行動できる知恵(wisdom)である。知識は誇り廃れるが、知恵は先人から後輩に伝えられ、また病む人間と共にあるうちに自然と勝ち取られ、成長していくものである。知恵は自ら高さを誇らず、謙虚に振舞う人間の行動、態度からにじみでたものである。

〔ひと言〕

現代の学校教育において、知識獲得から知恵の修得へと、ゴール・カリキュラムともに根本的に改革を実行していくべき時期がきたのかもしれません。子どもや若者が、知恵を身につける環境が、家庭にも教育現場にもほぼ失われてしまった今は。

-

サークルで活動するには参加が必要です。

「サークルに参加する」ボタンをクリックしてください。

※参加を制限しているサークルもあります。 - 0

-

サークルで活動するには参加が必要です。

「サークルに参加する」ボタンをクリックしてください。

※参加を制限しているサークルもあります。 - 0

icon拍手者リスト

-

コメント: 全0件