サークルで活動するには参加が必要です。

「サークルに参加する」ボタンをクリックしてください。

※参加を制限しているサークルもあります。

-

from: とさん

2026/02/07 14:27:53

icon

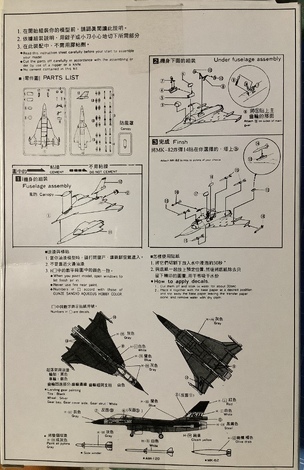

【組立・航空機】Challenge! ゼネラルダイナミック F-16 XL mini hobby models 1/144

NASA book:

https://www.nasa.gov/wp-content/uploads/2015/06/elegance_in_flight.pdf?emrc=f8edbf

https://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-core/content/view/BE5838AD5348C2BE0FD026371C0B6B75/S0001924023000398a.pdf/separated_and_vortical_flow_in_aircraft_aerodynamics_a_cfd_perspective.pdf

https://fun3d.larc.nasa.gov/papers/aiaa-2015-2876.pdf

ゼネラルダイナミック F-16XL。

1970年万博で盛り上がってた頃、実は冷戦真っ只中。月の石も冷戦の余波ですから。

ソ連のMiGシリーズも発展し、西側では都市伝説となっていた戦闘機がありました。そう、Mig-25 フォックスバット。F-15/F-16のハイローミックスで対応しましたが、燃料切れ直前に函館強行着陸したべレンコMIG-25によってその幻影が消えました。10 年後、F-111代替機を想定してコンペ(The Enhanced Tactical Fighter (ETF), 後に改名してDual-Role Fighter (DRF))に登場したのが、F-16XL。そして対抗馬がF-15Eストライクイーグル。ハイローミックスはどうなったんだ、と思いそうですが、このサーブ35ドラケンと共通するクランクドアローデルタ翼を装備したF-16XL はNASAと共同研究した成果でした。F-16とは異なる高性能、高機能でしたが、開発費、双発の冗長性高出力、当時の材料、カナードの未登場、などの時代の理由で選に漏れてしまいました。単座、複座の2機が空軍に納入され、しばらくはNASAで試験に使用され、境界層制御、層流翼、スーパークルーズなどの高速民間機に関する研究に供試されましたが、空軍に変換されて長らくお蔵入り、いまは1号機はどこかで一般展示されているようです。

# エドワース空軍基地に試作機実験機を集めたスゴイ博物館フライトテスト博物館(Air Force Flight Test Museum)の建設・移転プロジェクトが進められ、逐次公開されているとか。

さて、ミニホビーの F-16XL。

あまり選択肢のない機種のようです。1/144は、元はLSの金型、ということのようです。

CC LEE(現Xixili Model 中国) とTranppetter(中国マカオ)のコピー系列があるそうです。マイクロエース(アリイ)を入手するのが良いそうです、もはや、どのコピーを選ぶか?の一択? ミニホビーはトランペッター系列?あとは3Dプリンタキットがあるそうです(FOX ONE)。

というわけで、アカデミーのF-16と同じ系列? アノ、機首、インテイク?

あぁ、、そういえばコールドケースになってたっけ、、、(⌒-⌒; )

https://www.beach.jp/circleboard/ac40571/topic/1100208205287#position1100208205287

https://www.beach.jp/circleboard/ac40571/topic/1100208319294#position1100208319294

https://www.beach.jp/circleboard/ac40571/topic/1100208283275#position1100208283275

https://www.beach.jp/circleboard/ac40571/topic/1100208361388#position1100208361388

塗装マップ、箱絵はグリーンですが、グレーツートーンのペイントに背部がブルーのラインの指定になっています。白線も自分で描く仕様です。

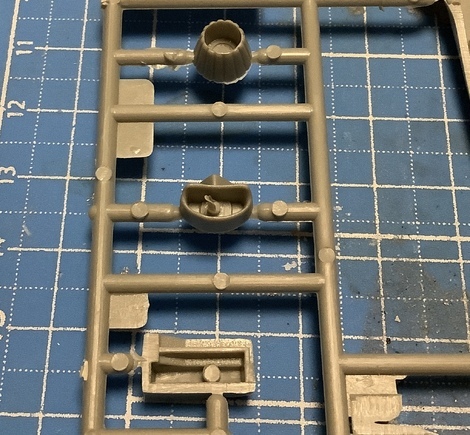

ランナーを見ると、、、

やっぱし、、、、、(T . T)

しかもご丁寧に、、、インテイクにはディフラクターまで装備されてる、、、

エンジンノズルパーツはどんつきにA/Bのような模様があるようなないような。どっちにしても浅すぎです。

吸気口(Normal Shock Inlet)の真ん中にマイクロ波アンテナ見たいな、、、これって、、、撤去してもいいんですよね、、、?

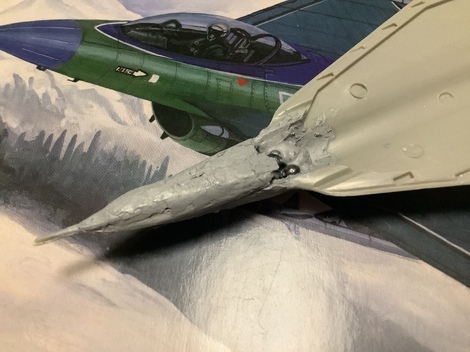

そして、これ。

このペラペラ。ファセット・ステルス技術? 一体どんな航空機なんでしょうね。宇宙船のつもりだったんでしょうか?試作艦U.S.S.プロメテウス NX-59650のβセクションのようです。そっか、だからインテイクにはディフラクター装備したんですね!って、ミニホビーさん、自虐すぎるかも(⌒-⌒; )

立体感覚のない新人に造らせたんでしょうか、、、って。F-16もこれだったから、よっぽどホンキのように思えます。でも2020年頃に新金型ではペラペラでなくなってるようです。旧金型も使われてる可能性はあるので、このペラペラに遭遇したら、きっとハズレ?

というわけで、

コールドケースのF-16の経験をもとに、思い切った改修ができます。

まず、上半分の前胴。

コクピット後方のパネルラインをタガネ0.1mmで切り欠きを入れて折屈。これで機首位置が主翼面より下にきます。

下面側は、とにかくボリュームアップです。

まず、ちょっと寸胴で直線的すぎるように見える、吸気、配管、エンジン部分を切除。切除したエンジン部分の後部2箇所を、上面同様に0.1mmタガネで折屈。吸気口側ではかさあげします。前胴部はとにかくパテを盛ります。こんな作業でも、0.1mmタガネは割と簡単に切り抜けます。すごいです。

コクピットから前が前傾し、ちょっと誇張気味ですが機首が主翼面より下方に。後胴ノズル下面のラインが下に膨らんだのち、前方へ向かって吸気口までほぼ水平になってます。かさあげをもう少しオーバーにしてみます。

F-16は図面上、飛行姿勢の実機軸が頭下げで、見た目は主翼取り付け角が見かけ上ほぼゼロ度に見えるようです。だから、前胴が見た目インテイクに覆い被さっても、ダクトは実際には入り口で斜め上方に伸びてるので、きっと飛行姿勢上給気はOKなのでしょうか。

概ね、F-16っぽいラインに持って行けそうです。

吸気口も開口して、脚室上方から胴体内部へ穴は貫通してます。で、と言われれば、全くもってその通りでございます。2mmくらいのドリル、小型の丸細やすり、小型の細片円弧やすり、で開けました。

F-16のNSIに比べて吸気口の断面形はもっと湾曲してるらしい、という情報もありますが(アッハッハ、よりイッヒッヒ: LNSI - Large NSI (For F-16XL))、でも付属のままで行きます。エッジは結構薄くていいんですけれどね。拡大した吸気口LNSIは、その後の派生型(F-110搭載、換装機)に採用されたりしたようです。

https://x.com/massandbalance1/status/1245717744022171649

前胴と吸気口、あとはコクピット周りを弄って終了に、したい。。。。

でもまあ、思い立って結構短時間でここまできたので、この模型はまあまあマシな方かな?

ランナー部品は機体関係は、上面、下面、吸気口、前脚室、バーチカルスタビ、エンジン排気口、と脚類。部品点数は少ないですが、ランナーの半分近くは、武装です。AMRAAM 4発 、AIM-9 2発、Mk-82 6発と、パイロンいっぱいです。

2026/2/10 追記

ノーズにはガン玉(釣用鉛の錘)を詰めましたが、作業してると下面の板ボディがなぜか折れちゃいました。まぁ、それはそれで好都合かもしれません。ガン玉パテ盛りのお揚げで、ダクト境界層除去スペースの窪みが干渉したので、思いっきり削ります。

上面のコクピット部分をくり抜きました。裏からタガネ作業です。

うーん、コクピット、どうしたらよいやら、思案です。

F-16系のシート位置は高くて腰くらいまで見えますから、どんなふうにしたらよいか。

2026/2/11現在

うん、この辺で手打ちにしておきましょう。

つぎはコクピット。

キャノピーはアカデミーのF-16とは違って、薄くてこんもりしてて、雲泥の違いだったので良かった。このまま使うか、本当はお湯丸コピーでセピアのキャノピーに変えたいところ。。。お湯まるでうまく作れた試しがない。

ペタンコ機首は、なんとからしくできて良かったとホッとします。-

サークルで活動するには参加が必要です。

「サークルに参加する」ボタンをクリックしてください。

※参加を制限しているサークルもあります。 - 0

-

サークルで活動するには参加が必要です。

「サークルに参加する」ボタンをクリックしてください。

※参加を制限しているサークルもあります。 - 0

icon拍手者リスト

-

-

from: とさん

2026/01/31 14:44:38

icon

【SF・宇宙船・機動戦士ガンダム】ザンジバル(ジオン公国/機動戦士ガンダム)の準備(脳トレ)

もはや随筆です。宇宙ものでは、艦隊戦や、第一次世界大戦のようなひらひらと舞う小型機ドッグファイトが人気ですが、実際の宇宙戦は結構地味で致命的なのかもし

もはや随筆です。

宇宙ものでは、艦隊戦や、第一次世界大戦のようなひらひらと舞う小型機ドッグファイトが人気ですが、実際の宇宙戦は結構地味で致命的なのかもしれませんね。地上(あるいは海上)の戦争をそのまま持ち上げた戦闘シーンは、量子力学世代の人にとっては海外物も含めて昭和レトロな作品と映ってるんでしょうか。どうなんだろう?近未来物の機動戦士ガンダムの場合、そういうイメージが強めのかもしれません。

さて、艦隊戦でわんさか登場するムサイ級に比べて、ザンジバルはなぜか少数しか生産されていないそうです。なので運用も特別で、ジオン重要人物の旗艦にも度々使用されるらしい。

本級の特徴は、大気圏運用が可能な大型宇宙船、ということらしく、大気燃料熱核ジェットエンジンが搭載されていることのよう。

後部の大きなフィンのある吸気口らしきものは、日本アニメなので内部構造は謎ですが、きっと熱核ジェットエンジンの推進媒質吸入口なのでしょう。そしてあの分厚いフィンは冷却用のヒートシンクかラジエターなのでしょう。アノ厚さなのでラジエター式熱交換器なのかも。でも、どうせとんでもないマッハ数で飛ぶだろうから、可変ランプも必要そうです。圧縮波で1000度(🟥)くらい超高温になってそうです。それにしても、もう少し前縁は薄い方が良さそうです。

衝撃波と熱交換器で熱せられてから、というのもおかしな話ですが、きっとその下流には圧縮機があるはずです。ラム圧だけでいける、という可能性もあります。通常のターボファンエンジンのようにコールドエアの中で冷却したいところですし、本来は冷却して圧縮して冷却して、、、というのが理想ですが、それをしないほどにまず冷却したい性能なのでしょう。だから、あのフィンの奥(下流)には軸流か遠心式のコンプレッサーがきっとあるのでしょう。現実にはそれなりの大きさのコンプレッサーが複数必要そうですが、そこは大きなファンブレードがドデンと一個見えている、というのが見た目的には良いでしょう。異物防止や子供向け保護具のようなネットを組み込む作例もありますが、きっとそれはなさそうに思います。

あの開口部から吸い込まれた空気は、他にどこにも出口がなさそうなので、余すことなく全て推進に回されているようです。想定は2500度(🟨)から3000度、5000度(🟦)くらい、すごい比推力を生んでいるか、よっぽど吸いこめていないかのどちらかです。これは絶対前者でないと困ります。それにしても機軸方向には長さがないので、大きな口径の軸流コンプレッサーには厳しそうです。ブレードの付け根の強度はどうなってるんだ、とか。ちょっと斜めに配置されているのかな?いずれにしても、この規模になったら、どっちのコンプレッサーも日常保守も大変そうです。前者は点検作業が(あ、AIがあるか)後者は搬入出が困難。空母、原潜並みの時間がかかりそうです。やっぱり巨大システムは運用が高コストですよね。

さぁ、一番の難物が、「Jミサイル」です。回転しながら飛んでいって1発で戦艦に致命打を与える必殺兵器、Jミサイル。ミノフスキー粒子を物ともしないセンサーで命中するそうです。実体弾です。回転するといえば宇宙戦艦ヤマトのドリルミサイル、古くは独逸V-2、米国初の衛星打ち上げロケットJuno I などのジャイロです。

ぶつかるまでにどれくらいの時間がかかるんだろう、とか、迎撃されないんだろうか、とか、バンク・トゥ・ターン技術搭載ミサイルの時代以降にシンプルジャイロ搭載誘導兵器、とか、もうこの時点で有用な兵器なのか怪しくなります。劇中ではモビルスーツのエネルギー砲ビームライフルでも戦艦は一撃で撃破されてますからね。そんなん言い出したら、デッドウエイト以外の何者でもないかも。

ところで、宇宙船で実体兵器を使う方法、戦術はどういうものがあるんでしょう。現代でも実用化し運用し始めているエネルギー兵器は、基本、「光速」兵器。宇宙戦にはもってこいですし、近接防衛にも最適です。宇宙で使用すれば、減衰がない分、射程は無限です(酸素魚雷みたいでちょっと怖い)。エネルギー尽きるまでかなり撃てます。でも、物理的な防御シールドで効果を減じられるかもしれません。

一方、実体弾は、加速や軌道修正、追尾にも燃料が必要そうですし、着弾までに相当時間がかかるかもしれません。ただ、センサーの効かないミノフスキー粒子散布下では、こっそり近づけるかもしれません。でもなぁ、きっと可視光センサー(画像センサー)で見つけられそうな気もします。勝機は、重量の重い(高質量)戦艦の回避能力との競い合いです。ほら、おかしな話になってきてませんか?だったらミサイルは小型で高速のほうがいいじゃない、って。もっと未来なら量子力学や相対性理論の質量エネルギーが利用できるかもしれませんが、質量兵器の肝は質量による運動エネルギーでしょう。爆薬積んでても艦外で爆発させても真空の宇宙では大気中に比べればほぼ無意味です。装甲を撃ち抜く必要があるのなら、速度が重要です。被発見性も小さいほうが良さそうです。などなど、いざという時に2発しか積んでいなさそうな大型ミサイル、Jミサイルって、いかにも昭和レトロに見えてきます。仮に核搭載でも、宇宙で核兵器を爆発させても、火炎プラズマも衝撃波も生じず、一方、放射線、電磁波等だけが大きな影響力を持ちます。問題は、電磁パルス等はかなり広範囲に影響するので敵味方関係なく軍事通信衛星等が破壊されます。地球周りの磁場にも数週間にわたって影響を与える可能性もあります。なので、実質使えなさそうです。誘爆を考えたら宇宙戦では持ってるほうがハイリスクな気もします。その意味で地上やコロニーなどの大気内でのみ大脅威です。だからどう考えてもJミサイルは、ちょっとイマイチな感じです。

というわけで、きっとあのJミサイル発射口は、熱核エンジンの大気内運用時に必要な何か、としておくほうがよさげです。でも、、、ミサイルっぽいもので埋まってます。悩ましいですよね。

ザンジバルはその2箇所が大きくハバを効かせているので、どうするのかは思案どころです。あと、ブースターも、接続方法が結構気になるけど、使い捨ての液水タンクと熱核エンジン?いくら現実にアメリカで実験済みとはいえ、なんか使い捨て原子炉というのはちょっと恐ろしい。。。再利用とまでは言わないから、せめて回収してほしい気がします。

スペースシャトルオービター

全長 51.6 m

帰還時重量 80トン弱

翼面積 250㎡

翼面荷重 300〜400kg/㎡ (300km/h, M0.3 )

ザンジバル

全長 255m

重量 24000トン(300倍)

翼面積 7452㎡ (30倍)(M1 ?) 〜 20000㎡(底面含む)

翼面荷重 3220kg/㎡(11倍)〜 1000kg/㎡ (4倍)-

サークルで活動するには参加が必要です。

「サークルに参加する」ボタンをクリックしてください。

※参加を制限しているサークルもあります。 - 0

-

サークルで活動するには参加が必要です。

「サークルに参加する」ボタンをクリックしてください。

※参加を制限しているサークルもあります。 - 0

icon拍手者リスト

-

-

from: とさん

2026/01/27 17:03:32

icon

現代社会に鋭いメスを入れる探偵ナイトスクープと上岡龍太郎

上岡龍太郎さんの口上、複雑に入り組んだ現代社会に鋭いメスを入れ、さまざまな謎や疑問を徹底的に究明する、探偵!ナイトスクープ、でン十年前に始まった番組。

上岡龍太郎さんの口上、複雑に入り組んだ現代社会に鋭いメスを入れ、さまざまな謎や疑問を徹底的に究明する、探偵!ナイトスクープ、でン十年前に始まった番組。

世のため、人のため、公序良俗・安寧秩序を守るべく、この世のあらゆる事どもを徹底的に調査追求する娯楽番組、ですが、当初からあまりタブーを設けず、いろんなものに疑問を投げかけてきました。

今回も、視聴者のお悩みに耳を傾けて問題解明に当たったようですね。

結局、社会の方が紛糾しちゃって、いつも頼りにしているTverでは丸ごと削除になってしまいましたので、生放送以外で見る機会がなくって、実情がわからないけど、。

でも、上岡さんがもし存命ならば、きっともっと強く主張して、配信削除、になんかならなかったのかな?当事者の問題があるから仕方ない、という、今の時代らしい現象ですね。

上岡さんは、きっと空の上からニヤリとしてそうです。

この問題を個人に振り向けてしまう日本人は、きっと、いい政治家を選んだり、いい社会を作ったりが苦手そうです。農政問題のコメ問題と根っこは似ているような。要素技術しか残せなくなった日本らしい、と言えばそれまでですが、この問題が総合的に適切に解決できなければ、永劫に収入問題、人口問題、経済問題、科学教育問題も、解決できなさそう?

ニワタマ問題でもありそうだけども。。。。-

サークルで活動するには参加が必要です。

「サークルに参加する」ボタンをクリックしてください。

※参加を制限しているサークルもあります。 - 0

-

サークルで活動するには参加が必要です。

「サークルに参加する」ボタンをクリックしてください。

※参加を制限しているサークルもあります。 - 0

icon拍手者リスト

-

-

from: とさん

2026/01/04 19:22:24

icon

作業間閑話

明けましておめでとうございます.今年の年明けは、地域によって積雪の交通への影響や、若干の地震はあったけれど、あと、メキシコの地震報道もちょっとどきっと

明けましておめでとうございます.

今年の年明けは、地域によって積雪の交通への影響や、

若干の地震はあったけれど、

あと、メキシコの地震報道もちょっとどきっとしたけれど。

おおむねは穏やかにスタートしたように見えます。

でも、

火種は確実に大きくなっているのが平和を妨げる行動です。

中国の演習は年末に終了宣言が出されましたが、

次、動き出したときは、もう実戦かもしれません。

宇露戦争は停戦がどんどん虚構になっているようですし、

イスラエルも活発に軍事攻撃してるようです。

北朝鮮の新春ミサイルも打ち込まれたようですし。

でもでも、もっと気になるのは、

トランプ氏の主導によるベネズエラ大統領夫妻襲撃拉致です。

これは、他国の主要人物を拉致したとしてはWWII戦後、

拉致、禁固刑になったパナマのノリエガ将軍に次いで2回目です。

大統領では、イラク戦争のフセイン大統領が、

強制解任後イラク司法によって処刑されました。

ユーゴスラビアのミロシェヴィッチ大統領も拉致されたあと国際司法で病死しました。

アルゼンチンでナチスのアイヒマンがイスラエルによって不法拉致されイスラエルで処刑されました。

今回は、現役大統領を拉致し、アメリカ司法で裁こうとしています。司法長官もやる気満々なので、このまま重罪になると、いろいろ影響がでそうです。

これはすでに歴史的な事件です。

ロシアがゼレンスキー氏を拉致してロシア法廷で裁けます。

中国が李登輝大統領を拉致して中国本土で裁くのなんて完全に合法的です。

イスラエルがハマスに行っている軍事作戦も全部正当化できちゃいます。

北朝鮮がミサイルを打ち上げたのも、そういう抗議だったのかも、です。

仮に中露がトランプさんを拉致して自国に連れて帰って裁いたって、

正当化できちゃいます。

でも、

バンス副大統領は強硬派なので、

その先に止められない第三次世界大戦が発生すると予想されても、

奪還、報復作戦を強行するだろうと思われています。

なんかきな臭くなった三ヶ日でしたね。

そんな問題が綺麗さっぱり消えて仕舞えばいいのに。

【追記】

きっと、ロシアに対して、トランプさんはこう言ってるんです。

「プーチン、1週間にわたる特別軍事作戦を結局戦争にしてしまったなんて、

無様な不手際だよ。

私は2時間で作戦全てを平和的に終わらせ無事に身柄拘束に成功したよ。

習近平、お前も台湾有事、なんて、ブッサイクな戦争を引き起こすなよ。」

それがトランプ流ドンロー主義、西半球と東太平洋は手を出すな、その代わり東半球は好きにしたらいい、ということなんでしょうか?

【追記2】

トランプさんがドンロー主義を唱えたことで、日本を取り巻く情勢は、一気に中国優位になってしまいそうですね。

そんなことはない、という意見もあるようですが、実際、「デジタル敗戦」(デジタル、なんて言ってる時点で認識レベルがホープレスかも?)を宣言した時点で、具体的な施策の不足と数少ない施作の年度ごとの評価をチェックしていないようにも思います。いつものように?数年後にシャンシャン白書で効果あり、と報告されて継続され、より世界格差が広がるのかも?

AI検索で、「ドンロー主義の影響する将来におけるデジタル敗戦と中国社会OSの進出可能性と日本の言論、思想、表現の自由の行方」って検索すると、恐ろしいことを言われそうです。

【追記3】

最近の軍隊の理念や思想では、「リメンバーパールハーバー」のような騙し討ち、不意打ちは、「倫理の低さ」とは、「既存の道徳、国際法、あるいは自国民や敵国民の生命犠牲を、目的達成のためのコストとして冷徹に割り切れる能力」と言うそうです。

だから、戦争が近づいてきた時代には、もう、国際法や条約は無意味になるそうです。「先手必勝」なので、SNSで宣戦布告はするけれど、敵国のネットワークは事前に混乱させて察知できないようにすることは、賢い戦略だそう。だから、演習を装って軍隊、部隊、艦隊が出てきたら、先制攻撃でできるだけ多く壊滅させた方が生き残るし勝利できるそうです。当然、勝利できた方が法外の戦利品を得れるということです。もう、核ミサイル云々でなくていいようです。恐ろしい時代になりましたね。

【追記4】2026.01.09

2026年のスタートは、なんと目まぐるしいもの、かつ、不可逆なものになったことでしょう。

1月3日のオペレーション アブソリュートリゾルブは、あっという間に世界を揺すぶったようです。明確な南米の石油利権継承、ベルギーのグリーンランド問題に飛び火し、中国は米代理国の手近な日本にレアアース他で対抗措置を講じてきました。トランプ関税問題も緒戦が終わり、次戦に臨むようです。トランプ関税はドンロー主義の財源に必須です。アメリカもトランプ政権で「核心的利益」を主張しはじめそうですね。

# おっと、結局は先送りなんですね。三権分立、って何処も難しいんですね^_^;(2026/1/12 追記)

これからの世界は、どこかのアニメのように領域で国家主義が分類され、母国ではなく好みの思想主義政体に合わせて居住地を選ぶ世界になるかもしれません。世間では米中露の三極と言われていますが、帝国自由主義のアメリカ以外は独裁的勢力です。今の日本のような自制的自由主義を越えるためには、共和的自由主義でアフリカを従える英仏ヨーロッパ勢力と、インドを中心とする勢力くらいがあれば5択中3択になりそうです。中東や東南アジアはイスラム圏とも言えるので、日本勢力が構築できるか否かは、台湾有事ごろに方向付けられてしまうのでしょうか。

もう、現実か近未来小説かわからなくなってきましたね(⌒-⌒; )-

サークルで活動するには参加が必要です。

「サークルに参加する」ボタンをクリックしてください。

※参加を制限しているサークルもあります。 - 0

-

サークルで活動するには参加が必要です。

「サークルに参加する」ボタンをクリックしてください。

※参加を制限しているサークルもあります。 - 0

icon拍手者リスト

-

-

from: とさん

2025/12/31 14:22:30

icon

【航空機・戦闘機】Challenge! ジェネラルダイナミック F-111E アードバーグ 1/144 MiniHobbyModels

パテが乾く間の時間待ちに、ちょっと組み立てて、、、

と思いましたが、、、、

MiniHobbyModelsのF-111E。最終型の一つ前、F型についで生産数の多かったE型。つくるだけ時間の無駄などと評判のあまり良くないMiniHobbyModelsさんですけれど、如何に?

ボケて見えないと思いますが、手順4の主脚の組み立て(円内)なんて、普通はどうやっていいかわからないように思えます。ま、組み立て図見てると無難な感じですけれど。

ランナーを見ると、なんとなく大づくりな雰囲気がします。部品の滑っと感が印象に残る感じです。エッジはとんがってはいるんですけれどね。

でも、エフトイズさんのパーツと比べると、スケール感もとんでもなく悪いわけではなさそうです。1/144のF-111のインテイク周りって、あんまり改善策はないんですね。吸気口からせめて5mmくらいのところまでナニカがあればいいのに。。。

オオタキ、アリイ、Revel、AMP はスパイクにドンツキ壁があるようです。

1/4断面トーラスを念頭に、、、そう、そこでひかかってせっかくのF-111、頓挫してたのを思い出しまた(^◇^;) これはやっぱり習作として、あまりムゲにせずにちょっといじくったほうがよさそうです。

なんとなくコクピット。溶剤なくなったので塗装はここまで。

スパイク(またはインレットコーン、ショックコーン、など)をふまえたら、角丸インレットはいただけませんよね。ボテっと盛ってざっくり削るしかなさそうです。

きっとおもちゃっぽい印象は、インレットが大きすぎるからかも。スパイクも胴体にくっついて境界層除去板が全部省略されてるから、余計に大きくなってるんですね、、、

吸気口のダクト。うーん、やっぱり難しい。。。

スパイクもベッタリ胴体にくっついてしまってますね。これじゃすぐにエンジンストールしてしまいそうです。

どうやって造形したら良いやら。3Dプリンター?うーん、、、ブロックから基本は削り出すしかないのかな?いや、スパイクと除去版を組み込めば意外といけそう?

ダクトをそれらしくできれば、奥の方にコンプレッサータービンを置くだけでもかなり見栄えが良くなると思う。ちなみに、A10のタービン(TF-34高バイパスエンジン)型取りしようと思いますが、本当は、F-14初期型と同じTF-30というエンジンらしくって、A-7コルセアⅡも同じエンジンのA/Bなしらしいです。ちなみにF-14の方は、映画トップガンで有名になったエンジンストール問題で、後にF-15、F-16と同じF-100に換装したらしいです。F-14も1/144だと大抵はダクトはシンプルでF-111に近いですよね。-

サークルで活動するには参加が必要です。

「サークルに参加する」ボタンをクリックしてください。

※参加を制限しているサークルもあります。 - 0

-

サークルで活動するには参加が必要です。

「サークルに参加する」ボタンをクリックしてください。

※参加を制限しているサークルもあります。 - 0

icon拍手者リスト

-

-

from: とさん

2025/12/30 17:14:44

icon

【組立・航空機・戦闘機】Challenge ! サーブ AJ-37 ビゲン Mini Hobby Models (ミニホビーモデルズ) 1/144

d

MINI HOBBY MODELS 80407 1/144 SCALE SWEDEN SAAB AJ-37 VIGGEN

Mini Hobby Models Saab Aj-37 Biggen Prototype Modification to a Production Model

NASA TM-88403 :

https://ntrs.nasa.gov/api/citations/19860019453/downloads/19860019453.pdf

VIGGEN manual 24 (beta ):

http://www.viggentools.se/assets/AJS%2037%20Viggen%20Manual24.pdf

Photo:

https://www.key.aero/article/database-saab-37-viggen-service

ビゲン。

デルタ翼のリーディング国、スェーデンのデルタ翼シリーズ第二弾。

翼は、カナードとそれによく効くクランクドデルタの組み合わせで構成されています。

デルタカップリング翼の平面図が似ていることから、フィッシュテールドレス(Fish-tail dress)とも呼ばれたりします。

外見上のそれ以外に、特に目立つのは、胴体のインフレーションです。

スマートな、でも上下にはこんもりした前胴から、

ドーサルスパインが途中で直線状に傾斜して一段高くなるところ、

エンジンダクト外観が、インテイクから寸胴に始まり、カナード部分で同様に傾斜して広がり、さらにエンジンノズルにつながるところ、

そしてそれらが交互に配置された組み合わさった形状が、なんとも個性的です。

後方から見ると、戦車のTIGER I のような、パース感が楽しめます。

ところが模型は、

ドーサルはミグ23を彷彿させる単純な一直線。どうも試作試験機の初期型のようです。試作1号機はこのモデルのように一直線でしたが、エリアルール対策で2号機からせり上げたらしい)

デルタ翼外翼にドッグツースがないのも(いや、2号機には、ある、3号機からという話も)

デルタ翼が二段の後退翼なのも試作機終盤には三段クランクドデルタになっていたそう。

カナードにヒンジカバーがあるのも

そのためみたいですが、

指定通りに組むと上面にヒンジカバーが来るんですが実際は下面側?

インテイク後方のノズルは大きく曲線状に拡張しています。

さらに平面系は、スリムなはずの前胴がインテイクの2倍強あって、

どっちかというとトーネードを彷彿させます。

ハセガワ模型の初期の戦闘機シリーズの金型が今も頑張ってるという商品のよう。

量産機図面との比較。

よくあるトーネードのコクピットのように正方形に近いコクピット。

つまり、シルエットが試作機と量産機は異なり、ノズル周りが全然違う、、、、

垂直安定板の前縁翼根のおれまがりもそのせいのよう。

でも、、、箱絵はドッグツースにアンテナもあるし量産型ですよね。..(^◇^;)

まぁ、カナードデルタとクランクドデルタでビゲンとわかるけど、

きっと、初心者が手を出したらいかんモデルです(⌒-⌒; )

でも逆に考えれば、

外見の特徴を多少ボロボロでも組み入れてやれば、

それなりに見えるかもしれない、、、、かも。

ということで購入した模型です。

購入時は2020年前ごろで、1/144のビゲンをさがしてほぼ他に選択肢なし、でした。120円とか200円までだったような。今は4000円^_^くらいで売ってるんですね。

スリム化

なんとなく雰囲気出てきた?

まだ途中ですが、当初よりは雰囲気、出た?

コクピットのライン、ドーサルのライン、インテイクのライン、、、

カナードの不穏な予感をさせる取り付け溝が、、、、不穏ですね。

カナードにはヒンジカバーみたいなのがぷっくりついてるんですが、画像探してもそんなんあらへんです。試作機?

巨大なスラストリバーサー内蔵排気口も貫通。

巨大な空間ができてしまいました。

ちなみになんでビッグヒップかというと、P&W製JT8D シリーズのエンジンを搭載していたからだそうです。B-727、DC-8、B-737などの旅客機や川崎C-1が採用していたエンジンを大幅改造した軍用ボルボRM8ターボファンジェットエンジンを装備していたから。最大径が1m~1.3mちょっとあるらしく、戦闘機としては最大級のエンジンを採用してたからです。この模型はやや大きめかもですが意外とあってるかも。

ノズルが要る、、、、。

そっか、エゼクター効果も利用していたのか、すごい。

パテが乾く間に、ランナーの部品をザクっと塗装。

黒と白とシルバー、、、全くわかりにくい画像ですね。

エゼクタースリットとドーサルのライン、インテイクダクトのカバー。

つい削りすぎてなかなかラインが定められません、、、

ノズルの自家製パーツ。M5六角穴付きボルトのアタマをおゆまるくんで型取り、タミヤパテで作りましたので、ちょっと脆いです。

試しに組み込んだところ。巨大な空洞を蓋できたので、まあよし、です。実際は、かなり真面目にのぞかないと、こんな綺麗に見えません。前から見てもスリットの抜けが分かるように、肉厚も削って雰囲気作り。

スリットから覗いてるエンジン排気ノズル。ホントは機体カバーと綺麗に一体化させないといけませんが、模型母体の精度の都合、ということで。

2026/1/18現在の状況、、、

2026/1/22 の状況

2026/1/27現在。ゆり戻し。

2026/2/1 現在。主翼の整形に本格着手。

2026/2/7 現在

翼はまだ平面なのでよいのですが、胴体の筋彫りってどうしたらよいのでしょう?

主翼デルタ翼は、半分くらいの厚さにまで削りました。。。。右下のエレボンが元の厚さです。

デルタ翼の筋彫り計画です。

そろそろインテイクも組み込んでいかないと、さきにすすめなさそです。境界層除去スペーサーを嵩上げしましたが、結局はダクトの段差が吸収できずに剥がしてしまいました。

インテイク、、、、長円断面のそっけない寸胴、、、

やっぱし長円と弓形では機体の印象が変わってしまいます、

全体の雰囲気は。。。どうでしょう?

-

サークルで活動するには参加が必要です。

「サークルに参加する」ボタンをクリックしてください。

※参加を制限しているサークルもあります。 - 0

-

サークルで活動するには参加が必要です。

「サークルに参加する」ボタンをクリックしてください。

※参加を制限しているサークルもあります。 - 0

icon拍手者リスト

-

-

from: とさん

2025/12/29 01:07:22

icon

【航空機・戦闘機】Su-27S と Su-30SM エフトイズ

フランカーファミリーの、近代改修型(その1)の、Su-30 SMを組み立てました。

せっかく複座なので、しかもそれなりのコクピット部品がついてたので、ちょっとだけ気合を入れたけど、、、、

何故かキャノピーが、、、グレアだっらんですね。。。(^◇^;)

いま市販の食玩では、どうもこの二種類が限界のよう。Su-27ファミリーは、機体がほぼ同じで様々な派生型が製造されているので、これだけでもかなりカバーできるのかも。金型も値上がったでしょうから、そろそろプラモデルと変わらない値段になりつつあります、

パイロットが2人、全く同じ、、、緑の宇宙人みたいになったかも。

こうやってみると、キャノピーがクリアに見えるけれども、、、

光が当たるとすりガラス。。。状。

コクピットを見ると、こんな感じ。SMには、コクピット後方両サイドにピトー管らしきものが一対、追加されています。きっと自動制御用速度データに支障ができて必要になったんでしょうか?

本来?元来?はこんな感じ。

そのかわり?武装はまあまあ充実。Su-30SMは、ハードポイントが、翼端から、翼下に4箇所、エンジン下に1箇所、胴体中央にも2箇所くらいあるので、12ヶ所のハードポイントを備え、最大8,000kgの兵装を搭載可能らしいです。

普通は、ハードポイントがあっても制限があって満載にできないこともありますが、Su-30SMは、空対空ミサイル積む分には満載可能なようです。

やっぱり、すりガラス状態です。。。

こっちはクリア。

中国にも、ライセンス生産機やリバースエンジニアリング機があるので、今や日本近海にも類似品がウヨウヨ飛んでいます。

そして、、、悲劇。。。

研磨してやろうと思って小型ルーターと歯磨き粉でちょっと(のつもり)で研磨した結果。

、、、う、う、う、、目が悪くなると要らぬ致命的ミスが、、、(;_;)

目は大切にしましょうね。-

サークルで活動するには参加が必要です。

「サークルに参加する」ボタンをクリックしてください。

※参加を制限しているサークルもあります。 - 0

-

サークルで活動するには参加が必要です。

「サークルに参加する」ボタンをクリックしてください。

※参加を制限しているサークルもあります。 - 0

icon拍手者リスト

-

-

from: とさん

2025/12/27 13:28:00

icon

日本と世界の博物館

2025年もとうとう終わり。前の冬季のオリンピックとパラリンピックの合間に始まったウクライナ存亡の危機は、国民の生命を消耗しながらロシアの執拗な領土欲

2025年もとうとう終わり。前の冬季のオリンピックとパラリンピックの合間に始まったウクライナ存亡の危機は、国民の生命を消耗しながらロシアの執拗な領土欲の前に崩壊直前です。後発のイスラエルのガザ侵攻は、きっかけを与えたハマス勢力の根絶を目指し、周辺国まで理由を立てて攻撃しています。ガザの根絶だけでは済まないようです。

そんなどうしようもない戦争は、世界の半数程度を巻き込んだ世界大戦で懲りたはずなのに、戦勝国が今の戦争を引き起こしたり関わったりしていることは、残念なことです。一部の報道では、中国を怒らせた高市総理の発言責任を問うています。しかし、際どい質問をした野党もその意図が気になります。もっとも、総理がサービスで加えた発言が問題視されてもいます。でも、達観すれば、そんなことが問題ではなく、戦勝国が紛争を引き起こそうとしていて、高市さんがそれに水を差しただけです。なぜ、習近平氏があんなに気にしているのか、そのことがもっと重要な意味のようです。

これって、大国に対して、昔政治舞台でも流行った、蜂の一刺し、になるかもしれません。騒動にしている習氏は、騒ぐことで毒を自ら素早く体に回しているのかもしれません。見たいのことはわかりませんけれどね。

さて、観点を変えると、兵器は戦時中に大きく発展することが多いようです。日本では動きが鈍いのでウクライナやトルコのように機敏でないかもしれませんが、振り返ると、その技術は戦争の過酷さの痕跡であり、一方で、その後の科学技術の礎にもなります。その足跡を振り返って辿ることは、大きく進歩した科学の知見や技術情報を知ることになり、現代の製造業の競争の重要な推進機になるはずです。

ところが、日本には実機展示があんまりありません。それは、敗戦国だからです。残っていたそれなりに多数の様々な痕跡も、価値のあるものは戦利品として、それ以外は焼却、スクラップ、海没処理されたりしたからです。

でも、です。

戦後復興で日本は技術を進展させて、世界のトップの発展を遂げた、って聞いたことはないでしょうか。じゃぁ、その痕跡はありますか?画像で?当時のニュース映像で?紙面資料で?博物館で、日本の高度経済成長を実感できる博物館がありましたか?産業製造物は、兵器と同じ工業製品です。実物の中に本当の情報が含まれています。考古学の痕跡と同じです。でも、考古学の痕跡である遺跡は、保存プロシージャが法律で決まっていますが、日本の発展の遺物は、ほぼ、四散し、スクラップです。あと数十年もすれば、証拠もない伝説になることは確定的です。すでにいろんなものが失われてしまって、記憶と共に消えているからです。ブリキからセルロイドに、底質プラスチックからスチロール樹脂や多様な素材へ。そんなもの、ほとんど残っていません。

記録ドキュメンタリーや映画、公共放送もプロジェクトXなどのような番組を制作していますが、詳細な技術については含まれていなことが多く、人間ドラマに終始しています。それは視聴者のレベルに合わせたため?製作者のレベルが限界があるから?そういう作品なので国民の関心が育たない?国の動勢である国民が、そもそも関心がないなら仕方ないですよね。責任は文科省?一部の技術は高度なレベルに維持しているけれど、それも崩壊の足音が聞こえます。超大企業のリコールは不祥事はその兆候とは無縁なんでしょうか。日本が技術で盛り返すには、そのリザーブとしての国民が基本となるけれど、少子化と、関心の低さで、本当に復興できるんでしょうか?技術は人間ドラマで自然と湧き上がってくるんでしょうか。

結局は、日本人は、日本の中心の関東の人も含めて、浪花節が大好きなんですね。

欧米と違うのは、根底にある技術への考え方の違いのようです。日本は技術を「流動的なプロセス(現場の知恵や熟練)」と捉え、欧米は「結晶化された成果物(マシーンそのもの)」として尊ぶ傾向があるという指摘もあるそうです。日本では技能やノウハウのようなヒト依存で、欧米では科学的に分析し技術にしている、というと良いでしょうか。日本の代表産業の一つの工作機械メーカーは、まさしく欧米の思想に対抗して頑張っていますが、ユーザー全てがその考えを消化できているかは別の問題かもしれません。大多数の日本国民にとっては、技術屋は、オタクでマニアで精神的に高尚ではないのでしょう。人間の心の方が大切で、やっぱり浪花節文化が影響しているようです。

日本では戦時中にある意味最も昇華したように、「伊勢神宮の式年遷宮」に象徴されるような、形あるもの(実物)を残すことよりも、それを作る「技(無形)」を継承することに価値を置く文化があります。そう、崇高な精神です。現代の政治も精神です。幸せな国民生活を構築する具現策よりも、幸せそのものを目指す方式です。

精神とも関連するのか、兵器への忌避感も異常に強いことも課題です。兵器は、交通事故の自動車と同じ関係、というふうには絶対に受け止められないようです。兵器が高度な技術の集積であるという認識はありつつも、戦後の平和主義教育の中で、それらを「技術史の遺産」として堂々と国立博物館に展示することへの心理的・政治的な抵抗感(アレルギー)が長らく存在したことも否定できません。現在、国立科学博物館などは「重要科学技術史資料(未来技術遺産)」の登録制度を進めていますが、依然として大規模な実物を網羅的に収蔵・展示できる施設(特に経済効果と技術レベルの高い航空・船舶分野)は、国レベルでは限定的なままとなっています。そうしてる間に、昭和、平成の実物遺物は消滅していきました。

これから人口減少が進めば、保存に供する土地は入手できても、維持管理する経費は確保できないでしょう。そういう背景で、日本には木製の手織り織機以外の産業技術博物館にはふさわしくないのかもしれませんね。

海外旅行に行ったら、ぜひ、現地の産業博物館を訪れてみてください。説明文の内容すら、知識レベルの差を感じられるかもしれません。-

サークルで活動するには参加が必要です。

「サークルに参加する」ボタンをクリックしてください。

※参加を制限しているサークルもあります。 - 0

-

サークルで活動するには参加が必要です。

「サークルに参加する」ボタンをクリックしてください。

※参加を制限しているサークルもあります。 - 0

icon拍手者リスト

-

-

from: とさん

2025/12/23 15:25:54

icon

【航空機・飛翔体】ASM ミサイル考?

日本にとって、海外からの侵攻で最も狙われやすいのは、島嶼、離れ小島、無人島。しばらくみに行ってないとゴミまみれ、ならいいけれど、軍事拠点を作られたりし

日本にとって、海外からの侵攻で最も狙われやすいのは、島嶼、離れ小島、無人島。

しばらくみに行ってないとゴミまみれ、ならいいけれど、軍事拠点を作られたりします。

そんなことは起こってほしくないけれど、隙みて無人島に居座ったら、勝ち。それを許さないときは、「ダメですよ〜」というだけでは無駄で、国際法上も、「実効支配」を示さないとダメらしい。実効支配?そう、警察、軍隊の実力行使です。相手が要塞を作っていたら?紛争をしなさいということだったんですね。。。。国内で自国民相手に行政代執行している場合じゃないですね。

そういうところには普通船で押しかけるので、船を逐次、テキパキと追い返す必要があります。そういうときに使用されるのが、航空機搭載の対艦ミサイルASMです。日本にとっては重要なツールのようです。なお、押しかけるような艦隊を保有している国は、アメリカ、中国です。その次にロシア、イギリス、フランス、インド、ぐらいなものです。日本は上位の国と接しています。

艦艇は、攻撃目標にされることは大前提なので、重厚な艦隊にできる限りの兵器を搭載してミサイルを迎え撃ちます。そこが空対空ミサイルとの大きな違いです。当然母機は近づいて撃ちたくないので、ロングレンジ仕様になって大きめのミサイルが多いようです。

その結果、ASMには現在主に2つのタイプがあって、一つはシースキマータイプで低速でも海面ギリギリを接近するもの、もう一つは、スーパーソニックタイプでとにかくスピード命、で突っ込んでいくタイプです。近接戦で使用されるCIWS(近接防衛システム) などは、最短、数秒しか攻撃機会がないそうです。最近は、技術進歩で両方の機能を備えたものも増えているようです。

シースキマー型: 敵のレーダーが水平線の向こう側(低高度)を見にくい弱点を突き、海面スレスレ(シースキミング 高度2~5m)を飛んで忍び寄るタイプです。敵のレーダーに映る時間を極限まで短くする西側の主流です。

LRASM (AGM-158C / アメリカ)は、現代ASMの最高傑作といわれ、完全なステルス形状で、自ら電波を出さずに敵を識別します。敵艦隊の防空圏外から放たれ、AIが「どの船が空母か」などを自分で判断して急所に突き刺さります。全長4.26m。F-35には外部搭載になるようです。

JSM(Joint Strike Missile / ノルウェー・アメリカ) F-35の機内ウェポンベイに収まる唯一の長距離小型ステルスミサイル。NSM(艦載用Naval Strike Missile)の技術から開発した赤外線画像シーカーを使い、敵の電子妨害(ジャミング)を無視して突入します。日本も運用しています。全長3.7m。

ASM-2 (93式空対艦誘導弾 / 日本) 日本のF-2戦闘機の主力装備。赤外線画像誘導を採用しており、敵が「撃たれたこと」を悟れないうちに接近します。全長4m。

スーパーソニック型 : 発見されたとしても、迎撃ミサイルを速度でかいくぐって、防衛兵装の射程距離を短時間で通過することで命中します。

ASM-3A (日本) 日本が誇る世界でも数少ない「航空機から放たれる超音速対艦ミサイル」で「空母キラー」。マッハ3以上で飛翔します。高度を維持して突進し、敵艦が反撃のミサイルを放つ前に着弾させます。日本の高い材料技術とラムジェット技術の結晶です。広大な海を守るために「敵に近づかれる前に、圧倒的な速度で沈める」という日本独自の防衛思想が反映されています。全長6m。性能が良くても大きすぎるのでステルス機には不向きですし、武器輸出なので販売できずコストが上がります。

Kh-31 (AS-17「クリプトン」 / ロシア) 元々は敵艦のレーダー電波を逆探知して敵のレーダーを破壊するミサイル。マッハ3.5の超高速で敵艦のレーダー網を沈黙させ、後続のミサイルの道を切り開きます。全長4.7m/5.3m。

Kh-47M2 キンジャール: 戦闘機から発射される最近話題の「極超音速ミサイル」で地上攻撃です。精密な対地・対艦攻撃に使用され、MiG-31Kが主な運用母機となりますが、ウクライナ戦争であるときはパトリオットに全弾撃墜できたなどの主張があり、中国からも性能の低さを指摘されているようで、前評判の無敵ではなさそうです。全長不詳8~9m。

YJ-12 (中国) 大型爆撃機から発射され、非常に大型で、全行程を超音速で飛びます。 H-6爆撃機などから大量に発射され、数と速度と質量で空母打撃群の防御を飽和させます。

伝統と信頼と実績(汎用機)

世界中で使われている、多くの国で採用されている、いわゆる「標準装備」で基本となるミサイルです。

ハープーン (AGM-84 / アメリカ) 最も有名な対艦ミサイル。性能バランスが良く、F-15やP-3Cなど多くの機体が搭載します。世界標準、どんな機体にも積める汎用性が売りです。全長は3.84m/4.4m。

エクゾセ (AM39 / SM39 フランス) 航空機発射型の名品。実戦経験が豊富で、小型・軽量で、ミラージュやラファールなど多くの機体で運用可能です。全長4.69m。

現状、日本のイージス護衛艦や空母には、せいぜい2基のファランクス(CIWS)しか搭載されていません。なので、3発のミサイルが接近すると、確実に被害を受けることになります。それを防ぐには、絶対にファランクス(CIWS)を使用するような距離にミサイルを接近させてはいけないということです。イージスシステムで、来る前に撃ち落とす。そうでなければ中国のYJ-12 搭載機2、3機の攻撃で、艦隊は壊滅してしまいそうです。-

サークルで活動するには参加が必要です。

「サークルに参加する」ボタンをクリックしてください。

※参加を制限しているサークルもあります。 - 0

-

サークルで活動するには参加が必要です。

「サークルに参加する」ボタンをクリックしてください。

※参加を制限しているサークルもあります。 - 0

icon拍手者リスト

-

-

from: とさん

2025/12/21 21:19:34

icon

【航空機・飛翔体】Air to air ミサイル考?

戦闘機の自衛兵器は対航空機用の飛翔体、空対空ミサイルです。西側では結構、整理されているようですが、東側では国ごとに高性能ミサイルが開発盛んなようです。

戦闘機の自衛兵器は対航空機用の飛翔体、空対空ミサイルです。西側では結構、整理されているようですが、東側では国ごとに高性能ミサイルが開発盛んなようです。主に近接の短距離、中距離、安全区域からの長距離の三つの射程距離に分けられます。現状では、中、長距離射程は、高空から位置エネルギーを使って高速で降ってくるタイプが多いようです。

アメリカでは、

現在はAIM-9X「Sidewinder」とAIM-120「AMRAAM」(Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile) シリーズが主力です。友軍への誤爆防止のため、発射時には誘導方式によって、FOX 1, FOX 2, FOX 3 と通知されるそうです。各々、セミアクティブ・レーダー

、赤外線、アクティブ・レーダーを表しています。

AIM-9M Sidewider は、1950年11月に開発開始し1956年に配備にたどり着いた赤外線誘導ミサイルです。全長は3m前後で、改修を重ね、今ではRTXコーポレーションで製造されている短距離ミサイルです。ローレロン(ローラーロン、ローラーエルロン)というジャイロ効果で機軸回りの制御動翼を動かす自動機構を採用しました。

1976年から生産された9L以降は、敵機全方位から照準可能で、ダブルデルタ動翼と35G機動が相まって従来の10〜15%を遥かに超えるその高い撃墜率(米軍評価で50%、フォークランド紛争時は80%)によって大躍進でした。日本の三菱重工でも生産され、XAAM-3の原型にもされました。当初のXAAM-3は燃焼パターンとロケットモーターノズルのOリング周り寸法の不適に悩んだようですが、独自に空力舵面だけでオフボア能力を持つ90式空対空誘導弾を生みました。その後、1990年のドイツ統一以降にR-73の機能性能の衝撃をきっかけに再設計し、9Xとしてオフボア能力、推力偏向などを獲得してさらに高性能化しました。

AIM-120 AMRAAM(アムラーム)米軍で最も広く使用されている中距離空対空ミサイルで全長は3.6m強です。1950年代から広く使用されていたAIM-7 スパローは、中距離なのに打ちっぱなし能力がなく、スパロー自身が目標に到達するまで発射母機の付き添いが必要でした。せっかくの中距離なのに、母機が危険ゾーンまで入り込むケースもありました。また、撃墜率が低いので、導入各国はセンサーを独自改善し、日本でも三菱重工がAAM-4を開発、代替してます。

海軍では艦隊防衛のため長射程のAIM-54フェニックスを開発、F-14トムキャット専用装備でしたが、F-14退役とともにAIM-120に統合しました。

最新型のAIM-120D-3は、スパローに比べて射程や電子戦耐性が大幅に強化されており、射程も小型化にも関わらずフェニックス並みになったともいわれ、2025年現在も日本やフィンランド、ドイツなど同盟国への売却や増産が進められています。

ロシアでは、

主力戦闘機のSu-27に始まったフランカーファミリーと、突き抜けた性能を持つ一部機種のための専用装備があるようです。フランカーは大型なので10発の装備が可能です。

R-27(AA-10 アラモ)Mig-29を含む主力戦闘機用に開発された全長4mの中・長距離を担うミサイルで、モジュール式なので機能が変わります。誘導方式では異なる三つのタイプ(R,T,P)、射程が二種類(無印、E)あるようです。R-27R/ER:は、セミアクティブ・レーダー誘導型。標準型の「R」と射程延長型の「ER」があります。R-27T/ETは赤外線誘導型で、電波を発しないため、相手のレーダー警戒受信機(RWR)に察知されにくい隠密攻撃が可能です。

R-73(AA-11 アーチャー)短距離・近接戦闘ミサイルで全長3m弱の赤外線誘導型です。1982年から配備され、サイドワインダーを凌駕する高い機動性を持ち、パイロットのヘルメット装着式照準器(HMS)と連動して、パイロットが見た方向の敵もロックオン可能(オフボア機能)です。多くの機種に搭載可能で多くの国にも輸出され、内部格納対応のR-74も開発されて現在も向上開発中です。これらの機能は、1990年代に西側諸国が知ることになり、ショックを与えた、西側ミサイルの発展の契機になった。日本も、可変向推力ノズルで04式空対空誘導弾(AAM-5)を開発しました。

R-77(AA-12 アダー)1982年から開発が始まって、輸出仕様は販売されたけど、ロシアでの配備は2015年からという新しいミサイル。全長は3.6mから3.8m弱の主力になったフランカーの近代化改修機(Su-27SMなど)以降などで運用可能な中距離ミサイルで、アクティブ・レーダー誘導型(撃ちっぱなし能力あり)。ウクライナ戦争で最新のR-77Mの使用がされたとされ、フィンが折りたたみ式なのでSu-57(第5世代ステルス戦闘機)でも使用可能です。

R-33(AA-9 エイモス)世界最速級迎撃戦闘機 MiG-31 専用の全長4.15mの巨大な長距離ミサイルです。米国のフェニックス・ミサイルに相当し、爆撃機や巡航ミサイルの迎撃を主眼としています。アメリカB-1、B-2の天敵に当たります。

R-37M(AA-13 アックスヘッド): R-33の後継。射程は約400kmに達するともいわれ、現役の空対空ミサイルとして世界最長射程クラスを誇ります。全長4.06m。

中国では、

独自航空機開発が活発化し、後発である強みで航空機搭載ミサイルは全機種共通で搭載可能ですっきりと主にPL-12とPL-15の2機種で網羅されているようです。真の性能はベールに包まれている?

PL-12: 中距離空対空ミサイルで、アメリカのAIM-120 AMRAAMに匹敵する性能を持つアクティブ・レーダー・ホーミング(ARH)方式のミサイルです。射程は約50~170キロメートルとされています。

PL-15: PL-12の後継または上位モデルとして開発された長射程空対空ミサイルです。途中でエンジンを再点火することで、終末段階でも高いエネルギーを維持します。分析者によって異なりますが、最大射程は200キロメートルから300キロメートル以上とも言われており、アメリカやNATOの同種ミサイルを凌駕する長射程性能を持つとされています。シーカーに強力なレーダーを持ち、ステルス機をも捉えるとされています。F-35キラーになるかはまだわかりません。-

サークルで活動するには参加が必要です。

「サークルに参加する」ボタンをクリックしてください。

※参加を制限しているサークルもあります。 - 0

-

サークルで活動するには参加が必要です。

「サークルに参加する」ボタンをクリックしてください。

※参加を制限しているサークルもあります。 - 0

icon拍手者リスト

-