サークルで活動するには参加が必要です。

「サークルに参加する」ボタンをクリックしてください。

※参加を制限しているサークルもあります。

-

from: ぽっぽさん

2025/07/02 12:30:02

icon

グレーゾーンが広がる!

皆さん、こんにちはァ~!

今日のことは別のトピックといたしまして、先日登山リーダーから頂きました新聞記事から「グレーゾーンが広がる」をアップ致します。

【グレーゾーンが広がる!】 6月下旬の新聞記事でございます。

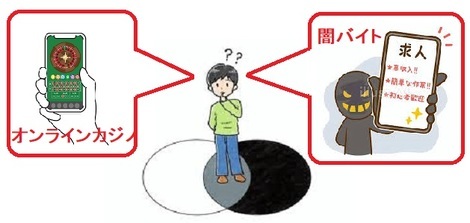

ー 白なのか黒なのか、合法か違法か・・・わかりにくい「グレーなのも」が増えている。

グレーを装う黒やグレーにどう向かい合えばよいのか。 ー

=注意 スマホでカジノは黒 = 田中紀子氏(公益社団法人「ギャンブル依存症問題を考えるか」代表)

・オンラインカジノを「グレーだと思った」として始めた人もいるようだが、違法で「グラック」にもかかわらず「日本ではグレー」みたいなこと言って、だましている人たちがいる。

「海外にサーバーがあるから違法ではない」など、いかにも信じてしまいそうな理屈を並べ立てている。

・オンラインカジノはスマホ上で完結するため、他のギャンブルと比べても若年化していると言われている。

ただでさえスマホには「依存性」があり現代人は手放せなくなっているのに、そのスマホの中に24時間365日、「ばくち場」があるから、ダブルで依存症になる危険性がある。

・大損をした結果、もともと収入の少ない若い人たちは「闇バイト」に手を出し、犯罪に加わってしまう恐れも大きい。

オンラインカジノは「グレーではなく黒、完全に違法」だと様々な手段を通じて発信し伝えて行くことが大切だ。

社会全体で未来を担う若い人たちを守らなければならない。

それでも手を出し「ギャンブル依存症」に陥ってしまった人には「依存症からの回復支援」が必要となる。

<「依存症からの回復支援」・・・具体的には!?>

= 法的な理論武装から走る = 下平将人(まさと)氏(ベンチャーキャピタリスト)

・新しい技術やビジネスモデルを提供しようとする場合、既存の法令が想定していない「グレーゾーン」にぶつかることは多い。

「日本の法体系」は事前にきちんと綿密にルールを設計して置く。

一方で社会や技術は常に移り変わって行く。

過去に作ったルールが想定していないグレーなものがどうしても出てきてしまう。

・起業家や投資家がグレーゾーンに突き当たったときは、法理論と価値判断の両方で検討する必要がある。

いくら社会のニーズがあっても、法として「黒」ならやってはならない。

・いま、一番焦点になっているのは「生成AI(人工知能)」だ。

データ利用や著作権の問題など、グレーゾーンが非常に多い。

AI事業者の収益の一部をクリエーターに還元するなど、双方にメリットがあるかたちを考えることが必要になる。

・制度は静的だが、社会はダイナミックに変化していく。

そのギャップの部分にどうしてもグレーゾーンは生まれる。

それに対応する制度やリソースの充実が急務だ

= 線引きが招くダメージも = 永石尚也(ながいしなおや)氏(法哲学者)

・いまの社会でグレーな領域は広がっていると思う。

科学分野でいえば、影響が比較的シンプルな自動車なら、事故の確率や被害のリスク計算はやりやすい。

しかし影響が多様で変化する「AI(人工知能)」のような技術は、その利用形態によって、リスクが変わっていく。

安全と危険の間のグレーな領域が非常に広い技術だ。

・生命科学分野でも、例えば「脳オルガノイド」がある。

ヒトのiPS細胞がら培養してつくった脳組織で、脳の働きを調べるなどの目的に使われているが、この技術がさらに進歩していけば、意識や人格のようなものを持つことも考えられる。

オルガノイドと人間の間の線をどのように引くかというグレーゾーン問題は避けられない。

・一昔前は多くの人に言論を届けるのは「メディア」に限られていたので、法規制は自主規制によって、グレーな表現の流通をある程度制御できた。

しかし今は小さな影響力しか持たないとされてきた個人がインフルエンサーになりうる。

そうした一般人がグレーな表現を用いたときの規制とその基準は難しい問いだ。

・こうしたグレーが避けられない状況では「グレーに耐える」ことが重要だ。

<「グレーに耐える」とは・・・これまた曖昧な・・・!?>

ある時点で何らかの目的に沿って線引きをしても、状況が変われば線引きも変わる。

線引きの複雑さに向き合わず、すぐに法律で対応しようとするのは、規制権力の発動のハードルを下げ、社会に大きなダメージを与えかねない。

グレーな領域から目を背けず、複雑さを解きほぐしてゆく実践が重要だ。

<「複雑さを解きほぐしてゆく実践」とは何でしょうかねぇ!?>

・・・とありますが、大変難しい問題ですねぇ~!

私の頭の中が「グレーになりそー!」でございます。

(「孫たちが心配」でございます!)

コメント: 全0件