サークルで活動するには参加が必要です。

「サークルに参加する」ボタンをクリックしてください。

※参加を制限しているサークルもあります。

-

from: ぽっぽさん

2025/10/10 08:13:36

icon

◆ 戦後80年追記 ◆

◆ 戦後80年追記 ◆ 10月初旬の新聞記事です。

【戦争支持の底流】 益田肇(はじめ)氏(歴史家)

ー 戦後80年、多くの歴史が語られてきたが、まだ十分に検討されていないのではないか。

いま問われるべきは、なぜ、当時の人々があれほど熱心に戦争を支持したのかの解明ではないか。ー

= 男らしさ女らしさ 相互にいら立ち 「国防」用いて批判 =

▲なぜ、「日本が戦争に突き進んだ理由」に向き合ったのか?▼

・「本当に問われるべき問いがまだきちんと検討されていないのではないか」と感じているからだ。

一般的な歴史では「軍部が暴走し、国民は戦争に巻き込まれた」と人々が「受け身」に描かれることが多い。 <「そうだ!」と思いますが!?>

抜け落ちているのは、戦争を支持する人々の存在で、私は人々にとっての戦争の「魅力」に着目した。

・<私は>普通の人々が戦争や全体主義の名のもとに、いったい何を願い、何を争っていたのかを探った。

多用したのは日記で、手紙や新聞、雑誌への投降もだ。

同じ時代に生き同じように感じていた共時的なパターンは、断片では分からなくても大量に並べるとイメージが浮かびあがってくる「モザイク絵」のようなもので、そうすると、戦争そのものを支持していたというより、他の作用があって戦争支持を唱えていた人々の姿が浮かび上がってきた。

身の回りにもともとあった「別の戦い」に、国防や愛国の論理が乗るとうまく回り出す、という様子が断片を並べていくことが見えた。 <それは軍部の思惑では!?>

・<一例として>正月の日記に「忍耐、勤勉、努力」と書くような真面目一徹の青年が、徴兵検査で「甲種合格」出来なかった途端、日記の記述はいっそう好戦的になり、勤務先で評判が高まった頃が一番誇らしげだった。

「戦争支持」は青年にとってはむしろ「男らしくなりたい」という思いの表れだった。

・ある鉄道会社の社長は経済紙で「我が臨戦体制」に胸を張るが、実際には一斉朝礼や定刻出勤、会社的な清掃運動など戦争が始まった途端、平時にはなかなかできなかった規律を整えることが戦時の論理で可能になった。

▲<益田氏の>研究は大正時代までさかのぼっているが?▼

・大正期は「解放の時代」で多くの人々が「らしさからの脱却」を図っていた。

女性が「良妻賢母」に当てはまらない生き方を求め始め、男性も「香水」をつける。

労働運動や朝鮮人の権利運動も活発になった。

・同時に開放への動きへの反発がくすぶり始め1910年代後半には「世の中がみだれている」と感じる人が増えていて、いわば男らしくない男、女らしくない女へのいら立ちだ。

この底流をみないと<19>31年の満州事変への支持が噴出した背景が理解できない。 それが後に噴出するエネルギーになった。

・自分らしさを尊重する「個人主義」や「多様性」、その結果生じつ従来の「らしさ」の揺らぎ、これらにいら立つ人々にとって、民主主義や議会政治はむしろ調和を乱す元凶で、<それは>個を重視し多様性を認め、対立を助長するからだ。

この「機能不全」を、戦争や全体主義で克服しよう、競争と対立、分断と格差で疲弊した社会を立て直し、一体感と調和を取り戻そうと願う人々の姿が浮かんできた。

= 受け身の犠牲者? 言霊がつくる国論 どの社会・時代も =

▲先ほどの個々の話は日本が戦争に突き進んだ時代を映すモザイク画の素材か?▼

・そうだ、個々では小さな話でも全体として「うねり」を作り、当時の磁場を作る、そのように見ると「解放の時代」「引き締めの時代」「戦いの時代」という流れが浮かび上がってきて、国家が主で人々が巻き込まれたという一方通行の作用だけではないことが見えてくる。

・「言霊」とでもいうのか、一度言葉を発するとそこに文字通りの真意がなかったとしても、言葉は独実力を持ち始める。

社会に飛び交う無数の言葉が重なると「国論」となり政策決定者たちが無視できなくなる。

日本の戦争への道を考えるうえで、政治や外交だけではなく、人々の願いが集合する社会も検討して、両者を融合するように努めた。

・例えば関東軍の陰謀で引き起こされた満州事変を「十五年戦争」の起点と捉えると、軍部が日本を戦争に引きずり込んだという軍部中心的なりかいになるが、見落としがちなのは、これが「解放の時代」の真っ盛りだったことだ。

見方によっては社会秩序が急速に互解した時代でもあった。

満州事変はそのタイミングで起き、社会変化にいら立っていた人々が飛びついた。

・<満州事変>当時、政府は不拡大方針をいったん閣議決定したが、国内の戦争熱をまえに引き下がれなくなった。

このようにたどれば、戦争への道が政策決定者と人々の相互作用から作り出されていたことが見えてくる。

▲人々を受け身に描くことの問題とは何か?▼

・人々が一枚岩の犠牲者に見えてしまうことで、そうした歴史観は現代社会にも影響している。

今の政治や社会を考える時も、同じ受け身の構図で自分たちを捉えてしまい、重要な役割を果たしていることに無自覚になる、戦争への道は人為的なものだ。

だからこそ、支持した人々が大勢いたという点から見直したいと思った。

▲解放への反動としての「引き締め」は今も各地で起きているのか?▼

・もちろんだ、私は人々の「解放」と「引き締め」をめぐる戦いを「社会戦争」と名付けた。

この視点の利点は、日本の経験を普遍的、現代的、総合的に見直すことができることだ。

どの社会にも、どの時代にも、「解放と引き締めの戦い」があるから、日本史を世界史とつなげて考えることができる。

・為政者の動向だけでなく、普通の人々も視野に入れて政治と社会を総合的に捉える。

この視野から見ると、日本における「参政党の躍進」、米国での「トランプ大統領再選」、ロシアでの「プーチン大統領への支持」にも背景にそれぞれの「社会戦争」があるのではないかと思えてくる

・歴史の見方を変えると、現在の見方も、未来の見方も変わる。

だから歴史の視座の多様化が大切だ。

過去の重要な転換期に、普通の人々が翻弄されるだけの受け身の存在ではなかったことに気付けば、私たちの現在は未来への向き合い方も変わってくると思う。

・・・とあります。

難しい内容でしたが「う~ん!」と唸ってしまいました。

いっそのこと、益田氏が「総理大臣」になれば!?

「戦後80年」の新聞記事はおそらくこれが最後かな?と思います。

私の太平洋戦争に関する愚考は、過去の「たんぽぽのトピック」に何度も書かせて頂いていますが、あえて・・・

・私は「太平洋戦争」を「政治家抜きの専門家による太平洋白書」を「作成・総括」してくださることを何度も書かせて頂きました。

・また、これも何度も書かせて頂いていますが、「太平洋戦争は日本が武士の台頭の延長上」だと思っております。

太平洋戦争では軍部が都合よく天皇陛下を持ち出して「国民をけしかけて(啓蒙)」しまったと愚考いたします。

・益田氏は「戦争への道が政策決定者と人々の相互作用」と書かれていますが、私にはしっかりと理解できません。

確かに益田氏がおっしゃる「身の回りにもともとあった”別の戦い”に、国防や愛国の論理が乗るとうまく回り出す」は、戦争があればこその「戦いの代替え」ではないかと思いますが? このような現象を「生物学者・哲学者」はどのような表現だったか・・・忘れましたが!

・益田氏は『日本における「参政党の躍進」、米国での「トランプ大統領再選」、ロシアでの「プーチン大統領への支持」にも背景にそれぞれの「社会戦争」があるのではないかと思えてくる』と述べられていますが、私にはまだしっかりと理解できていません。

しかし、「戦争には独裁者が登場する」のが常ではないでしょうか?

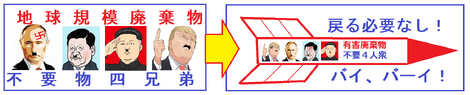

現在は「プーチン・周・金・トランプ」などが独裁者ではないでしょうか?

これら独裁者は国家形成に必要なんでしょうか? 私には「百害あって一利なし」と思われますが? 皆さんはいかに?

コメント: 全0件