サークルで活動するには参加が必要です。

「サークルに参加する」ボタンをクリックしてください。

※参加を制限しているサークルもあります。

-

from: ぽっぽさん

2021/08/25 04:31:12

icon

尾瀬!その2

今朝も早朝に目が覚めてしまいましたので、「尾瀬」の続きを・・・

4回参りました「尾瀬」のトピックは、下の写真の「尾瀬を歩く」「登山・ハイキング」そして「アルバム」などを元にします。

「4回の尾瀬」は「初回:2000年7月」「2回目:2001年7月」「3回目:2002年5月」「4回目:2005年7月」です。

ここ「尾瀬!その2」では、2000年7月の「初めての尾瀬」を。。。

「群馬県事務所」で頂いた「パンフなどの資料」があったはずなんですがァ!

3日間探しましたが見当たりませヌぅ~! (TωT)

(下はいきなりババチイ「ノート」の写真でごめんなさいネ!\(^_^)/)

【初めての尾瀬】

= きっかけ =

・1998年(平成10年)に「尾瀬好きの会社同僚」たちと4人で「尾瀬行き」の計画を立てましたが、都合で私だけ行けませんでした(T-T )

私の会社の事務所が名古屋の栄にありましたが、近くのビル内に「群馬県事務所」がありましたので、そこで尾瀬のパンフレットなどを拝見していました。

(上記の「尾瀬を歩く」を買ったり、「尾瀬のパンフレット」などで予備知識だけは・・・)

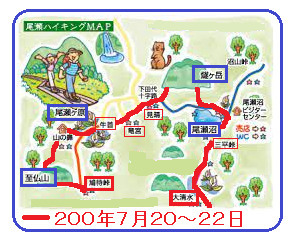

・2000年(平成12年)7月20~22日、夫婦で「登山・ハイキング(尾瀬2泊)」を実行しました。

1泊目は上の地図の左端真ん中あたりにあります「尾瀬ヶ原」の「尾瀬小屋」。

2泊目は地図の右真ん中あたりの「尾瀬沼」の「尾瀬沼ヒュッテ」でした。

二泊とも「群馬県名古屋事務所のNさん(女性職員)」にお尋ねして宿泊予約をしました。

(「登山・ハイキング(ノート)」に書いてありした)

当時は「1眼レフカメラ(フィルムカメラ)」での撮影でしたので、ふーたんのコンデジでアルバムの上からパチリしましてアップしましたが、不鮮明などはお許しくださいネ!

(3日間の行程は長くなりますのでサラリと・・・ネ o(^-^)o)

= 鳩待峠~至仏山山頂~尾瀬ヶ原 = 7月20日

・2000年7月19日の午後5時、ふーたんと自宅を出まして途中で運転交代しながら7月20日午前0時過ぎに「並木駐車場(群馬県利根郡片品村戸倉)」へ着きました。 (おそらく朝5時まで仮眠)

・マイクロバスで鳩待峠に午前5時45分に到着ですが、下の写真の如く「朝もやの鳩待峠(はとまちとうげ)」です。

午前5時50分に鳩待峠から登山開始です。

「小至仏山(2162m)」を経由で午前7時20分に「至仏山(2228m)」山頂到着。

下の写真は、「小至仏山・至仏山の山頂」と至仏山山頂からの「尾瀬ヶ原と燧ケ岳(ひうちがたけ:2356m)」です。

・至仏山は「蛇紋岩(じゃもんがん)」という、滑りやすい岩ですので、2度ツルリンと滑ってしまいまして、下りのペースが乱れてしまいました。

(下の写真は至仏山から下りました「尾瀬ヶ原」です。

真ん中の山は翌日に登りました「燧ケ岳(ひうちがたけ)」です。

花々を楽しみながら、午後4時に1泊目の「尾瀬小屋(尾瀬ヶ原)」に到着でございました。

= 燧ケ岳~尾瀬沼 = 7月21日

7月21日、「朝もやの尾瀬ヶ原」です。

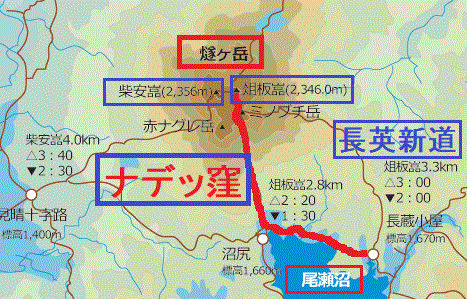

7月21日に参ります「燧ケ岳」は「猫の耳」のように「柴安嵓(しばやすくら)」と「俎嵓(まないたくら)」の2つのピークがあります。

(「双耳峰(そうじほう)」というようです)

7月21日午前6時40分に「尾瀬小屋」を出発しまして、午前10時40分に「柴安嵓(2356m)」、11時30分に「俎嵓(2346m)」へ。

(下の写真は、燧ケ岳山頂からの「尾瀬ヶ原」と「尾瀬沼」です)

「燧ケ岳」から今日の宿泊地の「尾瀬沼」へは「長英新道」を下る予定でしたがァ!

「度胸のよい・ふーたん」は、「(ルートは)分かっている!」とソノマンマ、落ちるように下ります「ナデッ窪(くぼ)」を下りしたァ!

(もうほとんど「落ちる」って感じでした!)

「ナデッ窪」を落ちるように尾瀬沼湖畔の「沼尻」へ降りて参りまして、「尾瀬沼」まで参りました。

尾瀬沼では、さっそく「大江湿原」の近くの「平野家の墓」へお参りに参りました。

下の写真は尾瀬沼にあります「元長蔵小屋(平野長蔵が建てた)」と、大江湿原の「ヤナギランの丘」にあります「平野家の墓」です。

<P.S. 「登山記録」には『<大江湿原で> 出合った中年のハイカーから「お盆を過ぎて秋の行楽までの尾瀬がまた良い」と教えてくれた。』とあります。

「秋の尾瀬」の「草紅葉(クサモミジ)が奇麗とのことですが、私共夫婦は残念ながらいまだに行っていませヌ! 2021.8.26>

= 尾瀬沼からの燧ケ岳 = 7月22日

アルバムからですので残念ながらぼけていますが「尾瀬沼」の7月22日朝の写真を。。。。

7月22日は午前7時45分に宿泊しました「尾瀬沼ヒュッテ」を出発しまして「三平峠」を通りまして、10時50分で「大清水」のバス停へ。

11時15分、戸倉のバス停でバスを降りまして、徒歩で車が留めてあります「並木駐車場」には11時20分に着きました。

帰宅前に「かもしか村(尾瀬戸倉温泉)」で入浴でございます\(^_^)/

(残念ながら「三平峠~大清水」の写真はイマイチでございますし、ノートにも詳しいメモがありませヌ!(/Д`)

当時は今ほど「メモ魔」じゃなかったのでしょうかねぇ?)

= 尾瀬の花々 =

「尾瀬」は「花々の宝庫」ですね。

色んな花々が咲いていましたヨ\(^_^)/

(撮影月日・場所は順不同ですし、かなり「ボケ」た写真ですがお許しを・・・)

上段左から「アズマシャクナゲ」「カラマツソウ」「キヌガサソウ」「コバイケイソウ」です。

「タカネシオガマ」「ヒオウギアヤメ(?)」「トキソウ」「ニッコウキスゲ」

「ハクサンチドリ」「ヒツジグサ」「ホソバヒナウスユキソウ」「ワタスゲ」

「ギンリョウソウ」「オニユリ」「シナノキンバイ」「タテヤマリンドウ」

ということでございまして・・・

トピックが「尻切れトンボ」になってしまいましたが、「初めての尾瀬」は楽しかったのでございます。 ハイ!\(^o^)/

【追記:尾瀬、至仏山と燧ケ岳】 ネットからです。。。 2021.8.27

本来「その1」で書くべきでしたが、「尾瀬」には「至仏山」と「燧ケ岳」という2座がデンと尾瀬ヶ原を見下ろしていますが、その2座は全然違った成り立ちです。

ネットで見てみますと・・・

= 尾瀬の成り立ち =

・およそ2億年前、「至仏山が隆起して噴火」、徐々に現在の山容を固めていきました。

景鶴山、アヤメ平、皿伏山など周囲の山々も長い年月をかけて同様の現象をくりかえし尾瀬の原形が少しずつできあがっていきます。

大きな変化はほぼ1万年前の「燧ケ岳の噴火」にあります。

流れ出した溶岩で只見川や沼尻川が堰き止められ、「尾瀬沼や尾瀬ヶ原盆地が形成」されました。

この古代尾瀬は単なる盆地に過ぎませんでしたが、その後、原は氾濫と堆積をくりかえし自然堤防ができます。

あちこちにできた自然堤防に囲まれた草原は水はけが悪いためいつの間にか湿地帯に変化していきました。これが「尾瀬湿原の成り立ち」です。

= 至仏山 =

・「至仏山(しぶつさん、しふつさん)」は、群馬県の北東部、みなかみ町と片品村との境界に位置する標高2,228.1mの山である。

二等三角点「至仏山」が設置されている。

日本百名山の1つに数えられており、尾瀬国立公園に属する。

・至仏山は、オゼソウ・ホソバヒナウスユキソウ・タカネバラ等の高山植物が有名で、尾瀬一帯を眼下に見下ろすことができる。

山体が「蛇紋岩」でできているため、特殊な蛇紋岩植物と呼ばれる植物群が生育することで植物ファンに名高い。

= 燧ケ岳 =

・「燧ヶ岳、燧ケ岳(ひうちがたけ)」は、福島県会津地方南西部にある火山。

山頂は南会津郡檜枝岐村に属する。

標高2,356 mで、東北地方以北(北海道を含む)の最高峰である。

南東の山麓は尾瀬沼で、尾瀬国立公園内にあり、至仏山とともに尾瀬を代表する山でもある。

日本百名山の一つに選定されている。

山名の由来は、麓から見える残雪は火打ちばさみに似ていることによる。

・火口付近には「柴安嵓(しばやすぐら、2,356 m)」、「俎嵓(まないたぐら、2,346.0 m)」、ミノブチ岳、赤ナグレ岳、御池岳の5つのピークがある。

尾瀬ヶ原からは左から柴安嵓、御池岳、赤ナグレ岳が見え、尾瀬沼からは左から柴安嵓、俎嵓の2つのピークが目立つ。

登山道が通じているのは柴安嵓、俎嵓、ミノブチ岳の3つであり、この順番に登山道で結ばれている。

俎嵓には二等三角点「燧岳」がある。

-

サークルで活動するには参加が必要です。

「サークルに参加する」ボタンをクリックしてください。

※参加を制限しているサークルもあります。 - 0

-

サークルで活動するには参加が必要です。

「サークルに参加する」ボタンをクリックしてください。

※参加を制限しているサークルもあります。 - 0

icon拍手者リスト

-

コメント: 全0件