サークルで活動するには参加が必要です。

「サークルに参加する」ボタンをクリックしてください。

※参加を制限しているサークルもあります。

-

from: ぽっぽさん

2025/06/11 11:24:56

icon

「米が山積み!」

皆さん、こんにちはァ~!\(^_^)/

「雨」ですが、朝は小雨でしたが段々本降りになって参りましたァ~!

やはり「梅雨の真っ最中」って感じでございます。

BGMは午前中に出かける時に掛けました「AMラジオ(NHK)」をソノマンマ聴いています。

さて、お耳ですが昨夜~今(午前11時25分)の「虫の音」は割と静かって感じですが、「ピチッ!」は昨夜~今朝に時々発生でございます。

他の4人さんは静かでございます。

【ドラッグストアへ!】 今日は「水曜日(ポイント5倍デー)」でございますゥ~!

今日は水曜日でございますので、珍しく午前中に「ドラッグストア(駅西店)」へ行って参りましたァ~!

ふーたんは「エイッ!」と「お米5kg(4480円)」を買いましたが、帰宅後「(4480円は)10kgじゃなくて5kg(の値段)だよ!」とため息でございますゥ~!(/Д`)

P.S.:今日は一日中「雨」でしたので、下の「米が山済み!」を作成したり、PC内の写真の整理などをしていました。

そして「録画:相棒/こころ旅」などを消化しました。

【「米が山積み!」】 PCのニュースからです・・・かなりの長文お許しを!

帰宅後、PCを立ち上げまして、ネットニュースを見ましたらァ~!

〖なぜだ?米品薄のはずが、突然店頭に「米が山積み」「おかしい」の声...進次郎農相、大手柄!そして「悪いのは誰?」〗・・・が目に飛び込んでまいりました。

先ほどドラッグストアでお米を購入したばかりでしたので気になります!

かなりの長文ですが、ご紹介いたしますね!

『◆◆ なぜだ?米品薄のはずが、突然店頭に「米が山積み」「おかしい」の声...進次郎農相、大手柄!そして「悪いのは誰?」 ◆◆

経済誌プレジデントの元編集長であり作家の小倉健一氏が、日本の米市場で起きた不可解な現象について深く掘り下げる――。

小泉進次郎農林水産大臣が主導する政府備蓄米の放出と同時に、スーパーの棚に高価な銘柄米が山積みにされたという奇妙な出来事が起きた。

ネットでは「スーパーで突然コメ袋が山積みされていた」「おかしい」といった内容の投稿がみられた。

小倉氏は、この現象が単なる市場の偶然ではなく、日本の米流通システムに根ざした構造的な問題を浮き彫りにしていると指摘する。

長らく続いた米不足と価格高騰に苦しんでいた消費者は、なぜ政府が安価な備蓄米を供給し始めた途端に、高値の花であったはずの銘柄米が店頭に溢れ出したのか、その裏側に潜む「ため込み」や「売り惜しみ」の可能性について、小倉氏の視点から詳細に解説する。

この騒動は、JA農協を中心とした既存の流通構造や価格決定の仕組みそのものに警鐘を鳴らすとともに、日本の農業が持続的に発展していくための変革の必要性を強く示唆している。

小倉健一氏が解説する――。

◆ この急展開は理解しがたいものであった ◆

5月下旬から6月にかけて、日本の米市場は奇妙な現象に見舞われた。 小泉進次郎農林水産大臣が主導する政府備蓄米の放出が本格化すると、それまで品薄状態が続いていたスーパーの棚に、突如として比較的高価な銘柄米が山積みされ始めたのである。

6月4日のデイリースポーツは、「これまでコメ袋がゼロだったスーパーに突然コメ袋が山積みされていた」「うちの方は米、売り場に山積みで売ってる」「お米が山積みで売られていました」「こっちは、めっちゃ山積みだけど5kg5000円」「不思議なのは備蓄米が出始めたらいきなりブランド米が出てきたこと。

値段は高いですが」「米の棚がガラガラだったのが、いきなり増えてて、びっくり」「いきなりスーパーの米在庫大量に復活」といった消費者の驚きや疑念の声が相次いでいると報じた。

長らく続いた米不足と価格高騰に苦しんでいた人々にとって、この急展開は理解しがたいものであった。

品薄と喧伝され、高値の花であったはずの銘柄米が、なぜ政府による安価な備蓄米の供給が始まった途端に、まるで魔法のように店頭に溢れ出したのか。

一体、今までどこに隠されていたのか、という疑念が広がるのは当然のことであった。この現象は、単なる市場の偶然では片付けられない、根深い構造を示唆しているように思える。

◆ 政府の市場介入に一定の効果 ◆

この不可解な銘柄米の再登場と時を同じくして、米の卸売業者間の取引価格、いわゆるスポット市場の相場が急落した。

6月5日の朝日新聞は、随意契約 (入札でなく、政府が話し合いによって行う契約のこと)で備蓄米を市場に供給し始めたことが影響し、コメの卸売業者間の取引価格が前の週に比べて1割前後下落したと報じた。

具体的には、それまで高値を維持していた銘柄米の取引が鈍化し、価格が下がり始めたのである。

さらに、6月7日の時事通信によれば、進次郎大臣就任直前の5月21日と比較して、主要銘柄の業者間価格は2割近くも値を下げたという。

同報道において、市場関係者は、比較的安価な備蓄米が市場に出回ることで、これまで高値であった銘柄米の需要が弱まると見込んだ一部の業者が、抱えていた在庫を慌てて処分しようと一斉に売りに出たのだろうと分析している。

<だから私は「卸などの業者を廃止!」と叫んでおります!>

◆ 「持続的な価格の低下は期待できない」 ◆

実際に、それまでスポット市場で積極的に買い付けていた有力な卸売業者ですら、2024年産の米を手放す動きが見られたという。

この価格急落は、政府の備蓄米放出という市場への介入が、少なくとも卸売市場の価格形成においては、短期間で一定の効果を上げたことを示している。

しかし、これはあくまで卸売段階での話であり、最終的な小売価格への波及や、その持続性については、依然として不透明な部分が残る。

しかし、このような市場の動きに対して、懐疑的な見方も存在する。

キヤノングローバル戦略研究所の山下一仁研究主幹は、5月25日のPRESIDENT Onlineへの寄稿で、備蓄米を5キロ2000円という低価格で供給したとしても、日本全体のコメの価格には限定的な影響しかなく、本質的な価格引き下げのためには、長年続いてきたコメの生産調整(減反政策)を廃止し、輸入米にかかる高い関税を引き下げる必要があると強く主張した。

山下氏は、JA農協が農家に支払う米の仮渡金(概算金)が既に高い水準で提示されている現状を指摘し、JA農協は備蓄米が市場に供給されたとしても、それに見合う分だけ自らが卸売業者へ販売する量を減らすことで、市場全体の供給量を変えずに高い米価を維持しようとするだろうと予測した。

この論考は、政府による備蓄米の放出が、一時的な特売セールのような表面的な効果しか持たず、JA農協を中心とした既存の流通構造や価格決定の仕組みそのものが変わらない限り、持続的な価格の低下は期待できないという、悲観的な見通しを示している。

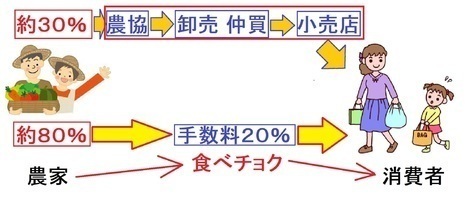

<ですから、私は今年5月24日のトピックに書きましたごとく従来の「農家→農協→卸売・仲買→小売店→消費者」をすっぱりと止めて「農家→食べチョク→消費者」のような流通機構を・・・と叫んでいるのでございます!>

◆ なぜ米が店の棚に並びだしたのか ◆

進次郎大臣の政策は、JA農協、自民党農林族議員、農林水産省が形成する、いわゆる農政トライアングルの核心的な政策に挑戦するものであり、その本丸を襲撃する行為に等しいとしながらも、その効果については限定的であると鋭く分析している。この指摘は、問題の根深さを改めて認識させる。

では、なぜ政府による備蓄米の市場供給が開始された途端に、品薄だったはずの銘柄米がスーパーの店頭に豊富に並び始めたのか。

この現象の背景には何があるのか。

松沢美沙氏が2025年6月5日にNOTEに寄稿した論考(「品薄だったはずでしょ?随意契約の備蓄米が出始めたら銘柄米が店頭に山積みとの報告が続々。

誰がため込んでいたのか」)は、この不可解なパズルのピースを埋める可能性のある説明を提示している。

国内の米市場は、2024年から天候不順や病害虫被害などによる不作の影響を受け、深刻な価格高騰と品薄状態に直面していた。

2024年産の米は、特に品質の高い1等米の割合が例年に比べて大幅に低下し、これが価格上昇に拍車をかけていた。

このような状況下で、一部の流通業者やJAが、将来のさらなる価格上昇を見越して、あるいは市場への供給量を人為的に調整することで価格を高く維持するために、意図的に在庫を保有し、市場への供給を絞っていた可能性が考えられる。いわゆる「ため込み」や「売り惜しみ」と呼ばれる行為である。

◆ 一見すると矛盾した現象の有力な説明の一つ ◆

政府が比較的低価格の備蓄米を大量に市場へ供給することを決定し、それが実際に流通し始めると、これまで高値で販売できていた銘柄米の価格が下落するのではないかという市場の圧力が一気に高まる。

そうなれば、在庫を抱え込んでいた業者は、値崩れして大きな損失を被る前に、少しでも高く売れるうちに売ってしまおうと、一斉に市場に在庫を放出し始める。

これが、備蓄米の登場と同時に、それまで姿を消していた銘柄米がスーパーの棚に山積みされるという、一見すると矛盾した現象の有力な説明の一つとなるのではないだろうか。

今回の米価を巡る一連の騒動は、日本のコメ流通システムが抱える根深い構造的な問題を、改めて白日の下に晒したと言える。

短期的に見れば、政府備蓄米の放出によって銘柄米の価格が下落し始めたことは、少なくとも日々の食卓を預かる消費者にとっては歓迎すべきことであり、進次郎農相の「大手柄」というわけだ。

しかし、長期的な視点に立てば、日本の米不足が根本的に解消されたわけでは決してない。

<「JA・流通業者」は一旦解散して、上記に提案しました「食チョク」のような流通機構に改善すべきだと思います>

◆ 日本人という財布の中身はプラスマイナスゼロ ◆

そして何よりも重要なのは、消費者と生産者が米の価格を巡って一喜一憂し、利益が相反するようなゼロサムゲームを続けていては、日本の農業が持続的に発展していく道筋は見えてこないという厳然たる事実である。

コメの価格が上がれば、生産者は喜び、下がれば消費者が喜ぶのは当然だが、この両者の間の問題と政府が認識する限り、日本人という財布の中身はプラスマイナスゼロということだ。

そうではなくて、政府の規制・保護や協同組合の非効率性など、消費者と生産者の間にある問題にこそ、焦点を当てなくてはいけない。

Brandanoらが2012年に発表したイタリアのワイン生産協同組合に関する研究が示したように、農業協同組合という組織形態は、民間企業と比較して技術的な効率性が低い傾向が見られる。

また、Bijmanが2016年にオランダの農業協同組合の成功要因を分析した論文で指摘したように、硬直化した連合会組織や、市場の変化に対応できない明確な戦略の欠如は、協同組合の非効率性を助長する。

今回の騒動で露呈した流通の不透明性や、一部の業者による市場操作の疑念は、まさにJAに代表される旧態依然とした流通システムを効率化し、より透明で公正なものへと抜本的に改革する必要性を強く示している。 <その通りだと思います!>

農家がより自由に活動しやすくするための改革こそが、国・地域における農業の成長に貢献することは、多くの先行研究に裏付けされていることである。

日本の農業もまた、旧来の慣習や既得権益の構造にとらわれることなく、農家と消費者の双方にとってより良い未来を築くための、進次郎農相には勇気ある変革が求められている。』

・・・とあります。

私の意見は上記の「<~>」に書かせて頂きましたごとく、農業だけではなくて日本の流通機構を抜本的に改革べきだと思います。

私は中間搾取するだけの「卸・仲買」は大嫌いであります、豊洲など全く不要でございます!

-

サークルで活動するには参加が必要です。

「サークルに参加する」ボタンをクリックしてください。

※参加を制限しているサークルもあります。 - 0

-

サークルで活動するには参加が必要です。

「サークルに参加する」ボタンをクリックしてください。

※参加を制限しているサークルもあります。 - 0

icon拍手者リスト

-

コメント: 全0件