サークルで活動するには参加が必要です。

「サークルに参加する」ボタンをクリックしてください。

※参加を制限しているサークルもあります。

-

from: シニョレッリさん

2013/11/27 16:39:24

icon

街歩き(39) クレモナ

2013年10月の旅で、クレモナで「オテロ」と「愛の妙薬」を見ましたが、公演日が4日と18日だったので、結局二回行くことになってしまいました。

昨年は、4月と10月に、これもオペラを見るために行きました。

という事で、新鮮味が欠ける街歩きとなりましたが、それでもカラヴァッジョ作品がある市立美術館には毎回必ず行きましたし、主な教会にも回りました。

何時も開いている教会は開いていましたが、何度行っても閉まっている教会はやはり閉まっていました。当たり前か?

オペラ劇場です。

大きい街とは言えないクレモナですが、今回は特に公演の水準が高く、十分楽しむことが出来ました。特にオーケストラの音色が豊かで、流石に弦楽器の街だと思いました。

昨年、見た時は、そのような感じがしなかったのですが、秘蔵の名器を特別に演奏したのかも?

クレモナの市立美術館、教会については、既に「美術館・教会巡り」で触れました。

という事で、ここではコメントなしで、今回の旅の写真を並べることにします。

大聖堂

オペラを見に行くとすれば、来年もクレモナに行く可能性がありそうです。 -

from: シニョレッリさん

2013/11/27 10:22:56

icon

街歩き(38) サンセポルクロ (その2)

Palazzo Pretorioです。市庁舎になっています。

14世紀に建てられ、19世紀に改修されたプレトリオ宮は、Palazzo del Landiとも呼ばれています。

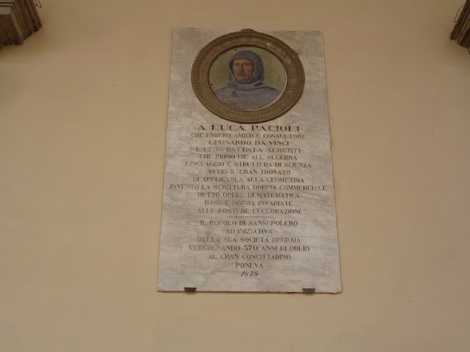

市庁舎の外壁にサンセポルクロの歴史的著名人のプレートが掲げられています。

数学者だったフラ・ルカ・パチョーリは、複式簿記を発明したことで知られています。また、レオナルド・ダ・ヴィンチに遠近法など、数学を教授しました。

ルカはピエロ・デッラ・フランチェスカの数学上の弟子ですが、ピエロの未発表の数学遺稿を自分の著作として出版し、それが評判となって世に出た、清濁併せ持つ人物です。

ラッファエッリーノ・ダル・コッレは、その名前の通りラファエロの弟子で、ラファエロのファルネジーナ荘やヴァチカンの装飾に加わりました。ラファエロの死後、ジュリオ・ロマーノの協力者となりましたが、1527年のサッコ・ディ・ローマの難を逃れるためにチッタ・ディ・カステッロに一旦避難してから、故郷ボルゴ・サン・セポルクロに戻りました。

サンティ・ディ・ティートは、ヴェザーリの死後、フィレンツェの芸術界を主導した画家で、マニエリスムを拒否して初期ルネサンスへの回帰を目指して、バロックへの萌芽となった、西洋美術史上、重要な役割を果たした巨匠です。

市庁舎の中庭です。

特に見どころは無さそうです。

サン・フランチェスコ広場です。

広場に立つピエロ・デッラ・フランチェスカ像

こちらはルカ・パチョーリ広場に立つ、彼の像です。

落ち着いた、整然とした街並み。

左はサン・ロッコ教会

写真右奥の建物はCasa di Pieroで、ピエロ・デッラ・フランチェスカの生家だそうです。

ドゥオーモの後陣です。

この建物が何だったか、分かりません。

Via San Gregorio

街中のタベルナコロをあまり見かけません。

門が見えてきました。

Porta del Ponteです。

キリが無いので、この辺にしましょう。

これで、この項を終わることにします。icon

-

from: シニョレッリさん

2013/11/26 09:31:57

icon

美術館・教会巡り(201) コネリアーノ、サンティ・マルティーノ・エ・ローザ教会

「美術館・教会巡り」シリーズが200回を越えました。これから何回続けることが出来るか分かりませんが、取り敢えず300回を目指して旅を続けましょう。

プロセッコで名高いコネリアーノは、ヴェネツィア派の巨匠チーマ・ダ・コネリアーノの出身地で、チーマファンの聖地となっています。

ぐら姐さんが大好きなアレの生地でもあります。

11月4日広場です。広場の先に教会が見えます。

サンティ・マルティーノ・エ・ローザ教会です。

14世紀に、この地に建てられた規模の小さい修道院が前身で、17世紀前半に修道院を取り壊し、新しい教会が建てられることになりましたが、それが今の教会です。

1674年に創建され、1730年に完成しました。

ファサードが古そうに見えます。

実はそうではなくて、ヴェネツィアの建築家Vincenzo Rinaldo(1867-1927)の設計によって20世紀前半に完成したファサードだそうです。

扉が未だ閉まっているので、付近を散策しながら開くのを待ちました。

11月4日広場の教会の間にMonticano川が流れています。

写真右の建物が18世紀に建てられたConvento dei Domenicaniです。教会を建てるために修道院が取り壊されましたが、18世紀になって改めて修道院が新築されたのがこれです。

現在、修道院は閉鎖されて、市立図書館と山岳博物館として使用されています。

教会側から見た山岳博物館です。

扉が開きました。

翼廊がない、単廊式の内部です。

左右にそれぞれ3つの礼拝堂が設けられています。

左側壁

主祭壇です。

主祭壇の左壁にある、Ludewijk Toeput detto il Pozzoserrato(1550-1604)の「聖セバスティアーノと聖女バルバラと聖ロッコ」です。Pozzoserratoはトレヴィーゾを中心にヴェネトで活躍した画家です。

後陣にあるのが、Sante Peranda(1566-1638)の「最後の晩餐」です。自然な構図で好感が持てます。中々の傑作でしょう。

サンテはヴェネツィアで活躍した画家でした。

この教会で傑作を一つ選べと言われたら、この作品になるでしょう。

Francesco da Milano(1502-1548)の「羊飼いの礼拝」(1530c)です。

フランチェスコはミラノ出身ですが、ヴェネツィアで活躍しました。

Pietro Niniの「ロザリオの聖母」(1680-82)です。

Antonio Zanchiの「聖マルティーノと聖女ローザ」(1701)です。

聖職者の登場を告げる鐘が鳴らされました。夕べのミサが始まるので退散しました。

祭壇画の数が少ないものの、何れも秀作ばかりで、美術ファンにとって、大いに楽しめる教会だと思います。

-

from: シニョレッリさん

2013/11/25 09:59:14

icon

街歩き(38) サンセポルクロ

サンセポルクロは、人口約1万6千人ほどのトスカーナ州アレッツォ県のコムーネの一つで、以前はボルゴ・サン・セポルクロと呼ばれていました。

サンセポルクロに行くには、アレッツォからバス利用が一般的ですが、今回は久し振りにペルージャからウンブリア中央鉄道に乗って到着しました。

駅舎です。

サンセポルクロはウンブリア中央鉄道の終着駅です。

駅を後にして旧市街へ

暫く近代的な建物が立ち並んでいます。

直ぐに城壁にぶつかります。

サンセポルクロは、ほぼ長方形の城壁に囲まれた街です。

街の起源は9世紀に遡りますが、それ以来、城壁が構築されるようになり、街の発展と共に城壁が拡張されました。現在、残っている城壁の大部分は、コジモ1世の命によって16世紀に要塞と共に整備拡充されたものです。

城壁はこれぐらいにして、城壁内に入ります。

見えているのはサン・バルトロメオ教会

ファサードの彩釉テラコッタが目立つサン・バルトロメオ教会ですが、普段は開いていません。

この先にサンタ・ゴスティーノ教会がありますが、既に「美術館・教会巡り」で触れたので、省略して先を急ぎましょう。

塔はTorre Giovagnoli、塔にくっついているのはChiesa del Buon Gesuの後陣

街の中心に向かいます。

どこでもありそうな

そろそろ街の中心です。

Piazza Torre di Berta

広場の名称の由来となった、12世紀に建てられたTorre di Bertaです。

午前中なので広場は閑散としていました。

この先に大聖堂があります。

左手前の建物が司教館と修道院で、その先に大聖堂が見えます。

右手前の建物が市立美術館です。

この辺は趣きたっぷりです。

午前11時過ぎに漸く人出がちらほら。

(その2)に続きます。 -

from: シニョレッリさん

2013/11/23 09:53:12

icon

美術館・教会巡り(199) サンセポルクロ、サン・フランチェスコ教会

ルカ・パチョーリ広場

向って左に(198)でやったサンタ・マリア・デッレ・グラツィエ教会が見えます。

広場を挟んで、サンタ・マリア・デッレ・グラツィエ教会のほぼ対面にサン・フランチェスコ教会があります。

1258年創建、1321年に完成したゴシック様式の教会です。

正式名称は、Chiesa e Convento di San Francesco、つまり修道院が併設されている修道院教会なのです。

この銘板には13世紀から18世紀に建設されたと記されていますが、それは創建以来、何度も地震に見舞われ、その後、幾度となく改修が行われたからです。

「18世紀」ではなく、本当は「20世紀」と書くべきかも知れません。というのも、1948年に地震によって教会部分は壊滅的な被害を受けて、戦後に改築されたからです。

ファサードは、倒壊した石材を元の形に正確に組み込んで修復されたそうです。

翼廊がない単廊式の、どちらかと言えば新古典様式に近い新しく見える内部です。それもその筈で、20世紀後半に全面的に修復されたからでしょう。

主祭壇です。

主祭壇画は、Francesco Curradi(1570-1661)の「祈る聖母と天使たち」

天井や円蓋の装飾がありません。

Raffaello Scaminossiの「栄光の聖母と聖カルロ・ボッロメオとベアト・ラニエリ」です。ベアト・ラニエリは、この教会修道院の創建時にこの街で人々のために尽力した人で、クリプタに彼の墓があるそうです。

アントニオ・ディ・パドヴァが15世紀に制作したテラコッタです。

Giovanni de'Vecchi(1537-1615)の「聖痕を受ける聖フランチェスコ」

17世紀の無名画家による「天井の父なる神と聖人たち」

17世紀の無名画家の「教会博士の問答」

修道院の中庭

修道院は地震で被害を受けましたが、その程度が軽微だったようで、オリジナルの形で残されています。

回廊のルネッタに描かれたフレスコ画が残されています。

イタミが非常に激しく、何が描かれているのか、良く分りません。

テーマは「聖フランチェスコの生涯」

修復が行われたことが無いように思います。

判別できそうな画面はこれくらい

扱いから察すると、このフレスコ画の作者は無名だったのでしょうか?

教会に戻りました。

Raffaello Scaminossiの「ベアト・ラニエリ」

画家とベアト・ラニエリの生きた時代が違うので肖像画ではありません。

作者不明のテラコッタ

建物の修復の結果、ゴシック式ファサードと新しい内部がどうもちぐはぐで、多少の違和感が否めないようです。 -

from: シニョレッリさん

2013/11/22 15:21:24

icon

今年5月に、ポンテデーラに泊まって、失敗だったと書きました。

ところが次の旅行をあれこれ検討しているうちに、もう二度と行くことは無いだろうと思っていたポンテデーラに行く可能性が出てきました。

ポンテデーラの駅舎です。

向こうにバスターミナルがあります。

次の旅でヴォルテッラに行こうと考えて、その交通手段をあれこれ検討していたら、ポンテデーラからヴォルテッラ行の直通バスがあることが分かりました。(ピサ始発でポンテデーラを経由してヴォルテッラ行のバスもあります。)

となると、フィレンツェSMN駅からRVかRに乗ってポンテデーラで下車して、バスに乗り換えてヴォルテッラに向かうのが一番良さそうです。(シエナには10月に行ったばかりなので)

思いがけず、再びポンテデーラの可能性が。icon

-

サークルで活動するには参加が必要です。

「サークルに参加する」ボタンをクリックしてください。

※参加を制限しているサークルもあります。 -

サークルで活動するには参加が必要です。

「サークルに参加する」ボタンをクリックしてください。

※参加を制限しているサークルもあります。 - 0

icon拍手者リスト

-

-

from: シニョレッリさん

2013/11/22 10:15:14

icon

美術館・教会巡り(198) サンセポルクロ、サンタ・マリア・デッレ・グラツィエ教会

ルカ・パチオーリ広場

ルカは、この街出身の僧侶で数学者でもありました。彼はレオナルド・ダ・ヴィンチに遠近法を教授しましたが、ピエロ・デッラ・フランチェスカの数学上の弟子でもありました。この広場に彼の像が立っています。

写真右の、手前から二番目の建物がサンタ・マリア・デッレ・グラツィエ教会です。

1518年の創建で、後にAlberto Albertiの設計によってファサードや天井などが設計されたルネサンス様式の教会です。

ロッジアは礼拝堂の入り口になっていて、これもAlbertoの設計です。

建物が新しく見えますが、それは当然なのです。

1694年の大地震によって教会は大きな被害を受けてしまいました。

再建は1899年から数次にわたって行われたました。という事で新しく見えるのは当然です。

翼廊がない単廊式の内部です。

右側壁

左側壁

天井は、16世紀にAlberto Albertiが制作した木製彫刻となっています。

天井にある彩釉テラコッタ

主祭壇

主祭壇や礼拝堂の装飾は16世紀に制作されたオリジナルです。

主祭壇画は、Raffaellino dal Colleの「Madonna del Grazie」(1555)

左側壁の礼拝堂にある祭壇画は、17世紀にフィレンツェ派画家によって制作されたそうです。

ロッジアから入る礼拝堂に「聖母マリアの生涯」の連作フレスコ画が残っているのですが、この日は扉が施錠されていて入れませんでした。残念! -

from: シニョレッリさん

2013/11/21 15:34:38

icon

美術館・教会巡り(197) サンセポルクロ、サン・ロッコ教会とオラトリオ (続き)

それでは、オラトリオに移ります。

教会から行けますが、この日は扉に鍵がかかっていたので、一旦、教会を出てからオラトリオに向かいます。

隣接する建物にあります。

教会の後陣です。

こちらの方に入り口があります。

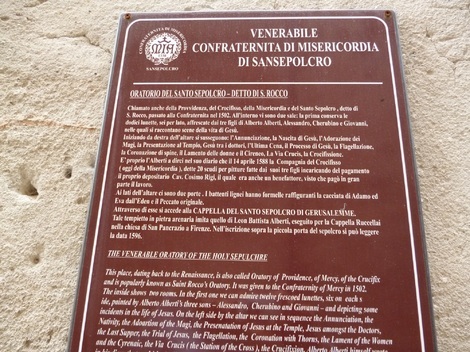

例によって、説明案内板を写真に収めました。

では、中に入ってみましょう。

天井が低いので、クリプタような感じがします。

「慈悲のオラトリオ」とも言うようです。

お目当てのフレスコ画よりも、向って写真右端の黒衣の無気味な人形ばかりに目が行ってしまいます。

これって何でしょうか?

死神ですか?

死神?後ろに、十字架から降ろされたキリストの遺体が輿に乗せられています。こうして遺体を運んだと思います。

1世紀頃の霊柩車?みたいなものらしい。

テーマは、「受胎告知」から「磔刑」までのキリストの生涯が描かれています。

これらのフレスコ画は、1587年から1588年にアレッサンドロ、ケルビーノ、ジョヴァンニのアルベルティ3兄弟によって描かれました。

一部落剝や退色が認められますが、総じ保存状態が良いと思います。

私の好みでは、彼の画風は好きな方に入ります。

有名な作品ではありませんが、丹念に描かれた秀作です。誰もいない静謐で、少し不気味な空間の中、じっくりと鑑賞しました。icon

-

from: シニョレッリさん

2013/11/21 09:52:47

icon

美術館・教会巡り(197) サンセポルクロ、サン・ロッコ教会とオラトリオ

サンセポルクロは、歩き回って美術館や教会巡りするには、距離的に手頃で、而も開いている教会が多いのが嬉しい限りです。

今回は、僅か1泊しただけなので、写真と撮りながら作品の鑑賞も行うとなると、訪問出来る教会の数は4,5つくらいが限度になってしまいます。

教会巡りをしているうちに、祭壇画の鑑賞には、教会と太陽の向きから午前10時くらいが最適だと思うようになりました。どうも教会の多くは、午前10時頃の太陽光線を意識して建てられているのかも知れません。

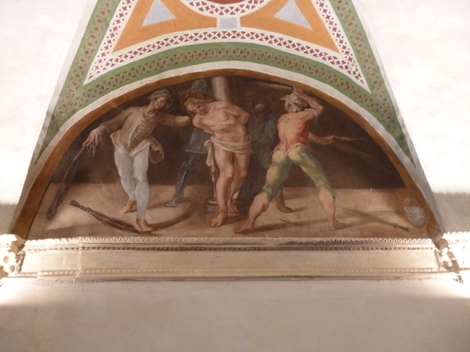

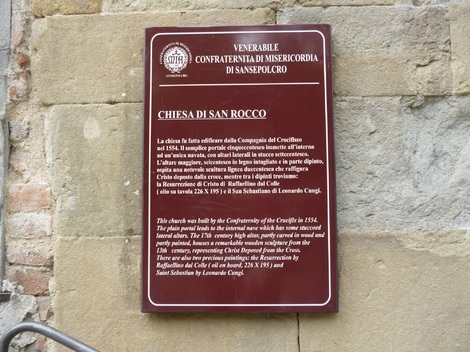

さて、今回は、サン・ロッコ教会とそのオラトリオOratorio della Compagnia del Crociffissoです。

手前のサン・フランチェスコ広場から教会が見えますが、それがサン・ロッコ教会です。向かって右の建物は、ピエロ・デッラ・フランチェスカの生家と言われるCasa di Pieroです。

1554年に建設されました。

これを撮っておくと後で役立ちます。

翼廊なし、単廊式のシンプルな内部です。

主祭壇

主祭壇の17世紀に制作された木製磔刑彫刻をよく見ると扉で閉じられるようになっています。

その扉に描かれていますが、作者は不明のようです。

これらは、多分、17世紀の制作だと思います。

17世紀に制作された「聖ロッコ」の木製彫刻

13世紀に制作された「十字架から降ろされたキリスト(木製)」

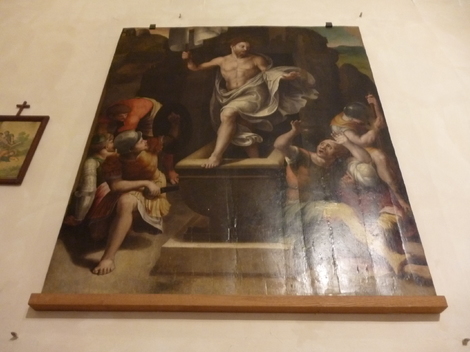

ラッファエッリーノ・ダ・コッレの「キリストの復活」(1554)

Leonardo Congi(16世紀第一四半世紀にボルゴ・サン・セポルクロ生まれ~1569ローマで没)の「聖セバスティアーノ」

時間が無くなってきたので、オラトリオについては後でアップすることにしましょう。

(続く) -

from: シニョレッリさん

2013/11/20 15:44:23

icon

美術館・教会巡り(196) サンセポルクロ、サンタ・マリア・デイ・セルヴィ教会

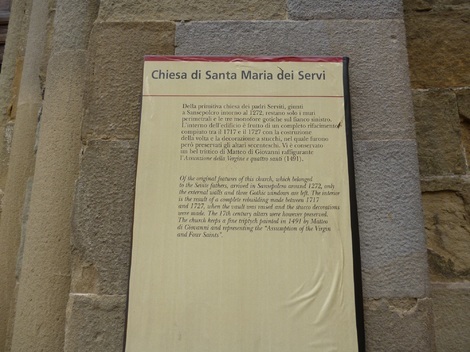

1233年、フィレンツェでServi di Maria(聖母のしもべ)派が設立されましたが、早くも1255年にはサンセポルクロでも、その宗派が活動を始めました。その本拠地として新しい教会が設立されることになりましたが、それがこの教会の前身です。

身廊外観です。

この説明文に拠って、沿革を書いてます。

創建が1294年、奉献が1382年、一応の完成は15世紀前半でしたが、1717年から1727年にかけて大掛かりな改修が行われたので、完成年を1727年としているようです。

奉献時は簡素で質実剛健なゴシック様式の建物だったそうですが、その後の大改修を経てバロック様式の教会となっています。

内部は翼廊がない単廊式、バロック様式となっています。

主祭壇です。

円蓋、後陣は地味な装飾があるだけで、フレスコ画も見当たりません。

この教会の見所とされているのが、マッテオ・ディ・ジョヴァンニの二つの作品です。

これがその一つの「聖母被昇天」ですが、可なりイタミがあります。

光線の関係で、こちらの方向の方が見易いでしょうか?

もう一つのマッテオの作品ですが、マッテオの活躍時代に、こうして聖人が二人だけ単独で描かれている祭壇画は珍しいので、この作品は多翼祭壇画の分解されたパネルである可能性がありそうです。

フィレンツェ派の画家によって17世紀頃に制作された「聖カルロ・ボッロメオの前に顕現した栄光の聖母子」

17世紀のフィレンツェ派画家による「聖女ジュリアーナの前に顕現する聖母」

Monanno Monanti da Monterchiの「聖フィリッポ・ベニツィの前に顕現した聖母」(17世紀頃)

以下2作品の制作者は不明です。

サンセポルクロでは、開いている教会が他の街よりも多いので、美術ファンとしては大変有難い街です。