サークルで活動するには参加が必要です。

「サークルに参加する」ボタンをクリックしてください。

※参加を制限しているサークルもあります。

-

from: シニョレッリさん

2016/01/31 16:20:31

icon

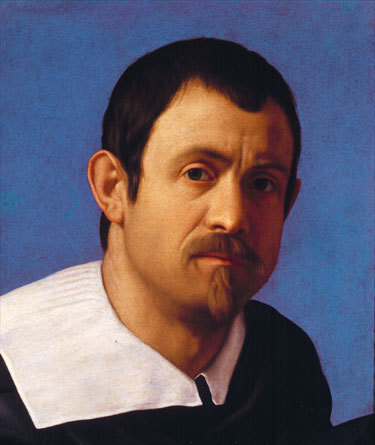

ルネサンス芸術家(74) サンティ・ディ・ティート

今回は、トスカーナ各地、特にフィレンツェで彼の作品が良く見ることが出来る画家サンティ・ディ・ティートを取り上げます。

彼の特徴は、反マニエリスムであり、初期ルネサンスへの回帰を目指して、後のバロックへの萌芽へとつなげた、西洋絵画史上重要な画家の一人です。

サンティ・ディ・ティート Santi di Tito (1536年ボルゴ・サン・セポルクロ生まれ~1602年フィレンツェで没):

フィレンツェの教会や美術館で彼の作品をよく見ましたが、その時には強い印象は残りませんでした。ところが、ピエロ・デッラ・フランチェスカの作品を求めて幾度となくサンセポルクロに足を運ぶうちに、その地に生まれたサンティの作品に徐々に魅かれるようになりました。

16世紀後半にフィレンツェを中心にトスカーナ各地、およびローマで活躍した画家であり、建築家でもありました。

幼いころから修行時代までの記録が殆ど残されていないので、初期の画風形成の過程などは推測の域を出ないようですが、それでもアーニョロ・ブロンズィーノまたはバッチオ・バンディネッリに師事して画業の基本を学び、その後にフィレンツェのセバスティアーノ・ダ・モンテカルロ工房に移り、そこで修業に励んだとの説が出されてます。

その説以外には、具体的な修行の過程を唱える説は出されていないようです。

確実な記録としては、1558年から6年間ローマに滞在した記録が残されています。そのローマ滞在中に、マニエリスム様式と、ラッファエッロ死後のラッファエッロ後継者から古典主義を学び、彼の活動初期における画風、つまりマニエリスム様式が認められる画風が形成されました。

1564年、サンティはフィレンツェに戻りましたが、当時のフィレンツェの画壇はヴァザーリの主導の下に置かれていました。ご存じのようにヴァザーリはマニエリスム様式の代表的な画家です。

ところが、サンティはマニエリスム的傾向が見られる画風から、次第に初期ルネサンスへの回帰を目指すようになり、画風を徐々に変えていったのです。

と言うことで、マニエリスム様式の画家たちを重用したヴァザーリの存命中には恵まれた存在ではなかったサンティですが、1574年にヴァザーリが死去すると、彼の存在の重要性が増す一方となり、やがて有名な「アッカデミア・デル・ディセーニョ」のリーダーとなりました。つまり、フィレンツェの芸術界はヴァザーリに代わってサンティ・ディ・ティートの主導下に置かれるようになったのです。

その間、1568年にドメニコ会系の同信会に入会したのですが、それ以降、ドメニコ会や同信会から多くの注文を受けると共に、礼拝堂の設計も手掛けるようになりました。

また、マニエリスム様式の行き過ぎである誇張や不自然な構図などが忌避される時代の風潮と相まって、サンティの初期ルネサンスへの回帰は注文主から歓迎されたのです。

彼の特徴ですが、何よりも堅実な構図、構成の上に、バロックへの萌芽となった自然主義に通じる革新性が好まれ、聖職者のみならず高位のパトロンから広く愛されたのです。

また、指導力が優れ、彼の工房からグレゴリオ・パガーニ、アンドレア・ボスコーリ、アゴスティーノ・チャンベリなどが育ちました。

さらに、彼の画風はチゴリ、ロレンツォ・リッピ等に直接の強い影響を与えましたが、次世代となるカッラッチ一族をはじめとするボローニャ派に大きな影響を与えたのです。

ですから、西洋絵画史上、重要な画家の一人とされているのです。

では、彼の作品を幾つか見てみましょう。

「按手する聖ピエトロと福音書記者聖ヨハネ」(1582)

チッタ・ディ・カステッロの市立美術館に上の作品があります。

アレッツォの国立中世近代美術館にも下の2作品があります。

「慈悲の行い」

「キリストの復活」

生まれ故郷のサンセポルクロ市立美術館に7点の作品があります。(以下の7作品)

「ビアンカ・カッペロの肖像」

「ピエタのキリストと2天使」

「Glauco e Scilia」

「受胎告知」

「聖クレメンテ法王の功徳」

「エジプトへの逃避途中の休息」

「トレンティーノの聖二コラ」

フィレンツェ、サンタ・クローチェ教会にも彼の作品があります。

「エマオの晩餐」

この他にもありますが、写真が見つかりません。

フィレンツェのサンタ・マリア・ノヴェッラ教会です。

ここにも彼の作品があります。

「ラザロの蘇生」

「受胎告知」

フィレンツェのパラティーナ美術館です。

「キリストの洗礼」

作品の写真を探すのが大変です、このくらいでご勘弁を! -

from: シニョレッリさん

2016/01/25 17:36:56

-

from: シニョレッリさん

2016/01/25 17:10:51

icon

街歩き(113) リヴォルノ (その8 最終回)

ここはホテルですが、併設のリストランテで以前に食べたカッチュッコが良かったので、夕飯の予約をしました。

もう特に見どころがありませんが、それでもぶらぶらと歩きました。

17世紀の彫刻家Pietro Taccaが制作したFontane del Taccaです。

噴水の後ろにあるリストランテが美味しいと評判なので、実は昼食はここで食べました。

チョット味気ない通りが続きます。

ここで果物を買いましたが、何を買ったのか、全く覚えていません。

もうやることがないので、一旦ホテルに戻って一休みです。

駅に近い所にお宿を取ると、このような場合、困ります。

ドゥオーモは開いていましたが、もう一度拝観する気になれませんでした。

この付近に宿を取ると、翌朝の移動が大変になります。

運河沿いに教会がありました。

1862年創建のChiesa degli Olandesiです。

ドイツ人とオランダ人向けの教会ですが、建物の荒廃が進み現在立ち入りが禁止されています。

キリがないので、この辺で終わりにしましょう。

(おわり)icon

-

from: にょん太さん

2016/01/25 16:12:05

icon

シニョレッリさん、

サッソフェッラートは、捌き切れないほどの注文を受けた、当時の人気画家です。

世界の主要美術館に行けば、必ず目にする程、評価が高い。その一方で、我が日本では知る人があまりいない、その理由を考えると、日本人は人の受け売りが好き、それに尽きると思います。

サッソフェッラートと対照的なのは、ゴッホでしょうね。ゴッホは生前に一枚の作品も売れませんでした。

ゴッホが描いていた時代に生きていた日本人も勿論誰も評価しなかった。しかし、今ではゴッホ展を日本で開催すれば、長蛇の列です。世間が評価するから行くんです、人の受け売りなんですね。

芸術は自分の目や耳で判断するものと痛感させられたサッソフェッラートの項でした。

icon

-

from: シニョレッリさん

2016/01/24 16:47:21

icon

ルネサンス芸術家(73) サッソフェッラート

サッソフェッラート Sassoferrato は、人口約7300人のマルケ州アンコーナ県にあるコムーネですが、今回はこの町出身の画家サッソフェッラートを取り上げます。

本名はジョヴァンニ・バッティスタ・サルヴィ Giovanni Battista Salvi ですが、本名よりも通称である生まれ故郷のサッソフェッラートと呼ばれる方が圧倒的に多いようです。しかし、美術館の一部でG.B. Salviと書いてあるところがあるので、G.B. Salvi=Sassoferratoと覚えていた方が良いでしょう。

彼は、バロック期のボローニャ派の画家ですが、ペルジーノ風ながら更に甘美極まりない色彩鮮やかな画風で、ボローニャ派としては非常に異質です。

「自画像」(フィレンツェ、ウッフィツィ美術館の所蔵ですが、ヴァザーリの回廊にあります)

1609年、サッソフェッラートに生まれました。父のタルクイニオ・サルヴィが画家だったので、父から絵画の手ほどきを受けました。

彼の生涯については、殆ど分かっていませんが、1620年代の後半に修行のためローマに赴き、ドメニキーノに師事したと言われてます。ドメニキーノは1630年にナポリに移ったので、その師弟関係は短かったとされてます。

その他に、フランチェスコ・アルバーニ、グイド・レーニに師事したとの説もありますが、確証はありません。

また、アンニーバレ・カッラッチに弟子入りしたとの説がありますが、これは絶対に有り得ないにも拘らず、平然とそれを載せている美術本があります。何故ならば、アンニーバレ・カッラッチは、サッソフェッラートが生まれた年である1609年に死去しているからです。この記述を見てから、その本の著者の記述一切を信用しないようにしています。

グイド・レーニとの関係は、Menterだったとの説に私は賛成します。

彼の作品を一つご覧なって頂きましょう。

ベルガモのカッラーラ美術館所蔵の「聖母子」です。

甘美極まりないですね。

彼の作品は美術館で非常に目立ちます。その理由は、美術館における展示方法ですが、年代別やバロックとかルネサンスなどの様式別、或いはフィレンツェ派とかフェッラーラ派などの土地別でされることが多いのですが、サッソフェッラートは、それに従えば1600年代、バロック様式そしてボローニャ派の画家に分類され展示さるのが普通、でも作品自体は正しく盛期ルネサンススタイルなので、非常に目立つのです。

バロック期にありながら、バロック様式とは全く無縁の盛期ルネサンス様式を維持したという訳です。

彼の作品を一瞥しただけで、瞬時にサッソフェッラートの作品を分かります。

このような一見ペルジーノ風の画風だったので、18世紀には、ラッファエッロが活躍した時代のラッファエッロ追随者の画家と誤認されていました。

ドメニキーノに師事しながら、ローマで数多くの作品を見ながら学び、アルブレヒト・デューラー、ラッファエッロ、グイド・レーニなどの影響を受けたボローニャ派スタイルの画風でしたが、1629年または1630年代にローマでピエッレ・ミニャルドに出会うと ピエッレから強い影響を受けるようになり、やがてピエッレの影響を受けた甘美な独自のルネサンス様式にたどり着いたと思われます。

1685年8月8日、ローマで死去しました。

彼の作品は非常に人気があり、富裕層からの注文が相次ぎました。

また、その注文ですが、顧客がお気に入りの作品を選び、それと同じ作品を注文する傾向が強く彼自身もそれを受け入れたので、殆ど同じような作品が多数残されることになりました。

その辺を少し見てみましょう。

「祈る聖母」(ロンドン、ナショナル・ギャラリー所蔵)

「祈る聖母」 こちらはベルガモのカッラーラ美術館にあります。

ヴェネツィアのサンタ・マリア・デッラ・サルーテ教会の「祈る聖母」

「祈る聖母」(ワルシャワ王立美術館蔵)

キリがないので、このくらいにしますが、殆ど同じと言うのがお分かりでしょう。

その為、彼の作品を観るとどこか別の所で見た、何処だっかと考えてしまいます。私にとって、ちょっと厄介な存在の画家です。

ポルディ・ペッツォーリ美術館の「聖チェチリア」

個人蔵の「聖チェチリア」

同じような作品画像を並べるのはこのくらいにしましょう。

最後に彼の作品をいくつかご紹介をして、この項を終わります。

ウルビーノの国立マルケ美術館にある「磔刑」

「聖母子」(ルーブル美術館蔵)

「聖母子」(ルーブル美術館蔵)

「聖母子」(ルーブル美術館蔵)

「聖母子と聖ジョヴァンニーノ」(ルーブル美術館蔵)

「聖母子と聖ジョヴァンニーノ」(ルーブル美術館蔵) これも殆ど同じですね。

「受胎告知」(ルーブル美術館蔵)

「聖母被昇天」(ルーブル美術館蔵)

(おわり) -

from: シニョレッリさん

2016/01/22 15:48:55

icon

サッソコルヴァーロ

あまり暑くなる前に、サッソコルヴァーロ Sassocorvaroに行こうとして、検討中です。

人口約3500人のマルケ州ペーザロ・ウルビーノ県にあるコムーネで、メルカターレ湖を見下ろす位置にあります。

多分、ペーザロからバスに乗って行くのがベストと思ってます。

バスの便を考えると、学校が休みでない平日に行かないとダメなようです。

学校が休みの日をどうやって知ることが出来るのか、それで困ってます。 -

from: シニョレッリさん

2016/01/21 16:26:28

icon

街歩き(113) リヴォルノ (その7)

旧要塞です。

1377年、リヴォルノを支配していたピサによって、この地に城が建設されましたが、それが前身です。

1517年、メディチ家のコジモ1世によって城は要塞として増強整備されましたが、その約60年後に、チェントロにより近い場所に要塞を建てた方が防衛上有利との理由で新要塞が建造されると、旧要塞は荒廃に任されるようになりました。

荒廃が進み、所々に大きな亀裂が入り危険と言うことで、一般の人は立ち入りが禁止されてます。

二つの要塞は外から眺めるだけに終わりました。

完成後、僅か60年ほどしか使われなくなった訳です。

旅客船の発着場に向かいました。

海岸沿いの大通りです。

大通りの一角にあるフェルディナンド1世像です。

下の方の繋がれている四人の方が有名です。

説明板があります。

古そうな建物ですが何でしょうか?

大きな船なので写真に納まりません。

船籍はバーリなのでバーリ行の船でしょうか?

見どころが無いので戻ることにしました。

城壁のようです。

(つづく)

icon

-

from: シニョレッリさん

2016/01/21 09:33:02

icon

美術館・教会巡り(442) サンティア、サンタガタ参事会教会 続き

三廊式、コリント式列柱が左右に並ぶ新古典様式の内部です。

左側廊

身廊中央から眺めた右側廊方向です。

右側廊

身廊天井のフレスコ画は、1858年に画家一家のセラッシ一族によって描かれたそうです。

主祭壇

後陣の装飾もセラッシ一族によるものです。

こちらはカルロ・セラッシの作品

こちらはジャコモ・セラッシの作品

サンティアの聖イグナツィオの礼拝堂

19世紀の作品が殆どです。

この教会の最大の見どころは、このサン・イシドーロ礼拝堂です。

サン・イシドーロ礼拝堂のルネッタに描かれた、ジローラモ・ジョヴェノーネの「玉座のキリストと4聖人」(1535c)

ジローラモ・ジョヴェノーネ(ヴェルチェッリ1490‐1555)の傑作「サンティアの多翼祭壇画」(1531)

残念ながら、向かって右上端のパネルだけが欠損してます。

これを見たくてサンティアに来たのです。

下段中央の「聖母子」

向かって下段左は「聖ロッコ」と「聖ジョルジョ」

向かって下段右の「洗礼者ヨハネ」と」聖セバスティアーノ」

向かって上段左は「聖ルチア」と「聖ステファノ」

上段中央の「聖アガタ」、その横にある「聖パオロ」

多翼祭壇画の下にあるイコンは12世紀のものですが、20世紀に修復されたそうです。

もう一つの見どころのクリプタは入り口が施錠されて入ることが出来ませんでした。

サンティアの多翼祭壇画以外では、あまり見どころが無さそうです。

作品の数は多い方です。

クーポラのフレスコ画もセラッシ一族によって描かれました。

作品の紹介はこの辺で終わりにしましょう。

主祭壇前から見た入口方向です。

外に出ました。

後陣

後陣の横にもう一つ教会がありますが、詳細不明です。

サンティアを十分満足することが出来ました。

(おわり)icon

-

from: シニョレッリさん

2016/01/20 09:48:49

icon

美術館・教会巡り(442) サンティア、サンタガタ参事会教会

観光客に殆ど馴染みがないサンティアですが、この街のドゥオーモであるサンタガタ参事会教会にジローラモ・ジョヴェノーネ(ヴェルチェッリ1490‐1555)の最高傑作である多翼祭壇画があります。それを見たくて、わざわざサンティアに来た次第です。

このような人に知られていない教会に素晴らしい傑作がある所が、イタリア芸術の奥の深さです。

チェントロの中心はローマ広場です。

広場に面して建つPalazzo Comunaleは修復工事の真っ最中でした。

教会も広場に面して建ってます。

5世紀頃、この地に建てられた初期キリスト教会のPieve di Santo Stefanoが前身です。その9世紀頃に奉献する聖人が聖アガタに変更され、教会の名称もPieve di Sant'Agataに変わりました。

10世紀末にバジリカ様式のPieveを取り壊し、その上に新しい教会の建物が建てられることになりました。そうして11世紀創建、二代目となるロマネスク様式の建物が12世紀に完成しました。

18世紀を迎えると建物は老朽化してしまい、再度再建されることになり、当時の有名な建築家だったGiuseppe Talucchi(1782-1863)の設計によって、1836年に完成した新古典様式の三代目となる建物が現在の教会の姿になってます。

ロマネスク様式の鐘楼は12世紀のもので、クリプタと共に2代目の教会の姿を今も留めてます。

ファサード下に柱廊があります。

柱廊の壁に描かれたフレスコ画

柱廊天井の装飾

柱廊の壁に描かれた聖人たちの殉教図

制作者、制作年などの詳細は不明です。

三代目の建物が完成した際に描かれたと思います。つまり19世紀の作品でしょう。

この部分は消去されています、何故でしょうか?

ファサードにある「サンティアの聖イグナツィオ像」

もう一つは「聖ステファノ像」

中に入りました。

(つづく) -

from: シニョレッリさん

2016/01/19 17:13:39