サークルで活動するには参加が必要です。

「サークルに参加する」ボタンをクリックしてください。

※参加を制限しているサークルもあります。

-

from: nasakuraさん

2015/07/31 15:48:18

-

from: シニョレッリさん

2015/07/31 14:56:11

-

from: シニョレッリさん

2015/07/31 07:52:04

icon

nasakuraさん、こんにちわ!

コメント、有難うございます。

私と同じ、災難としか言いようがない経験をされた方々がいらっしゃったんですね。

突発的な休館は本当に困ったものです。

メッシーナの州立美術館は、展示作品数は多くありませんが、遠路遥々足を運ぶに十分に足る傑作があります。

しかし、滅茶苦茶な理由なんかで臨時休館されると、メッシーナは他に見どころが殆ど無いだけに、徒労感が半端ではないでしょうね。メッシーナに行くのは、そんなに簡単ではありませんから。

20世紀初頭に再建された街並みや教会などを見たいならば、それこそ時間がいくらあっても足りないでしょうが。

アスコリ・ピチェーノの美術館がやはり臨時休館だったのですが、美術館の鍵を開ける担当の女性のお子さんが病気になって、その日は看病のために休むとの連絡があった、との理由で休館になったのです。

でも、美術館の事務所に何人もの係員がいたのです。「鍵は担当の人が持っているかも知れないが、スペアの鍵で開けてくれないか」と要求したら、「鍵を開ける担当は本日休みの彼女で、我々は鍵を開ける担当ではない」と言われてしまいました。

アスコリ・ピチェーノは、美術館が臨時休館でも見どころが豊富なので、それ程痛手になりませんでした。icon

-

from: nasakuraさん

2015/07/30 22:53:11

icon

2015年早春の旅 メッシーナ(落胆)

シニョレッリさん、

以前の記事を読ませていただいてましたら、

いつぞや、ぐら姐さんのところで話題をふっていらしたこの[OGGI CHIUSO]

のにくたらしい張り紙のあったのは、メッシーナの州立美術館だったのですね。

それで思い出したのですが、他のブログでも3月の開館日:日曜にはるばる訪ねたら

閉まっているので(張り紙もなし)、インターホン越しに「入れて下さい」と頼むも、

「女性の日だから休館です」‥滅茶苦茶な理由(と言えるのか?)だったそう。

書いていた日本人もその場に居合わせたイタリア人観光客も怒り心頭だったと。

ですので、ご自身で書かれているように、たとえ数日訪問がずれていたとしても、

こんな有様では休館していた可能性が高いですねぇ。

もう、信じられない‥されどそこはイタリア‥

どんまいicon

-

from: シニョレッリさん

2015/07/30 15:53:51

icon

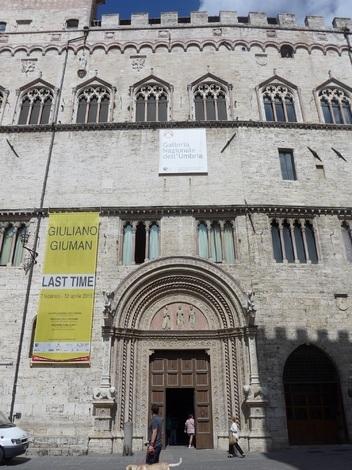

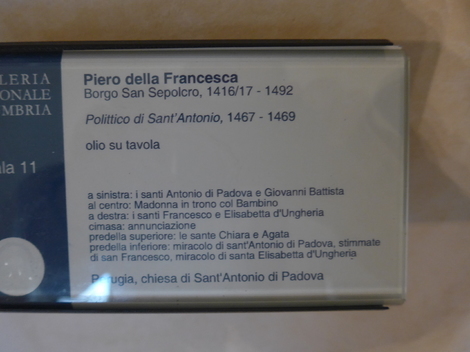

傑作選(101) ピエロ・デッラ・フランチェスカの「聖アントニオの多翼祭壇画」

この作品は、傑作中の傑作であり、超有名なので、敢えて取り上げる理由がありませんが、先月、この作品の写真を撮るためにペルージャに行った、それが過言ではないので、ここで改めて触れる次第です。

この日も暑かった!

この作品はペルージャの国立ウンブリア美術館にあります。

第11展示室に作品が展示されてます。

このような状態で展示されてます。

ペルージャのサンタントニオ・ディ・パドヴァ教会の祭壇を飾っていたので、「聖アントニオの多翼祭壇画」と呼ばれてます。

国立ウンブリア美術館の作品で1点選ぶならば、迷うことなく、この作品を選びます。

多翼祭壇画を観る場合、どうしても目立つ部分、この作品では「受胎告知」と中央部分の「聖母子と四聖人」に目が行きがちですが、裾絵にも必ず目を通しましょう。

遠近法で描かれた「受胎告知」です。

数学者としても高名なピエロですが、数学上の一番弟子が複式簿記で名高いルーカ・パチョーリです。レオナルド・ダ・ヴィンチは、ルーカから遠近法を学び、やがて、それは「最後の晩餐」となって結実することになりました。

レオナルドは、数学上ではピエロの孫弟子と言っても良いでしょう。

中央部分

中央パネルの「玉座の聖母子」

向かって左のパネルは「パドヴァの聖アントニオと洗礼者ヨハネ」

向かって右のパネルは「聖フランチェスコとウンゲリアの聖エリザベッタ」

裾絵上段左は「聖キアーラ」

裾絵上段の中央には何も描かれていないようです。

裾絵上段右は「聖アガタ」

裾絵下段の向かって左は「パドヴァの聖アントニオの奇跡」

裾絵下段中央は「聖痕を受ける聖フランチェスコ」

裾絵下段の向かって右は「ウンゲリアの聖エリザベッタの奇跡」

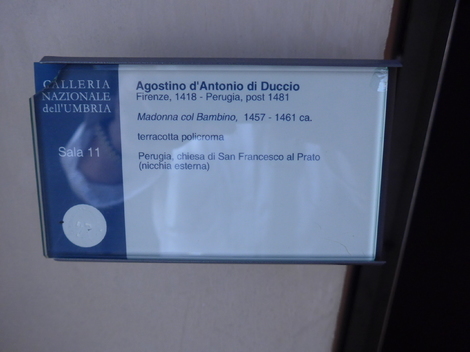

第11展示室には、もう1点の作品が展示されてます。

「聖母子」の彫刻です。

展示室には誰もおらず、独占状態でじっくりと鑑賞できました。

名残惜しいですが、次の展示室に向かいました。 -

from: シニョレッリさん

2015/07/29 09:38:12

icon

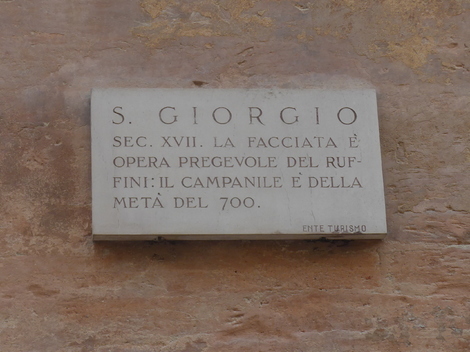

美術館・教会巡り(405) レッジョ・ネッレミリア、サン・ジョルジョ教会

Via Farniniに面して建っています。

1146年に建てられたロマネスク様式の建物が初代のサン・ジョルジョ教会です。

1610年、教会はイエズス会の管理下に置かれましたが、それを機に建物を建て替えることが決められました。

そうして、1638年に創建され、1743年に完成したバロック様式の建物が現在の教会の姿になってます。

私はロマネスク様式の教会が好みですが、富裕な人々が多かったコムーネでは、特に老朽化が進んだわけではないにも拘らず、ロマネスク様式の建物を取り壊して再建された教会が少なくありません。

今でも残っているロマネスク様式の教会は、十分に修復して維持保存に努めることが出来た大きなコムーネや、再建するだけの金がなくて今に至っている所にあるのが少なくありません。

特に、後者の場合、拝観するのが物理的に困難になるのです。一般的に交通が不便な場所にあるからです。

「竜を退治する聖ジョルジョ」の浮彫が有名なファサードです。

美術的には幾つかの見どころがあります。

クーポラと鐘楼は少し離れた場所に行かないとよく見えません。

鐘楼は1675‐1678年に建てられました。1743年建設のクーポラです。

単廊式、ラテン十字形、バロック様式の内部です。

左右の側壁に礼拝堂が設けられてます。

右側壁方向

最初に祭壇を見ました。

多翼祭壇画の変形とも言える、このような祭壇は非常に珍しいと思います。

多翼祭壇画?の後ろ、後陣に架かっているパオロ・ヴェロネーゼの作品は、多翼祭壇画?に邪魔されて良く見えません。

アレッサンドロ・ティアリーニの「聖イグナツィオと聖フランチェスコに顕現する聖母子」

スタッコ彫刻とフレスコ画で装飾された第二礼拝堂です。

ルチア・カッサリーニの「イエズス会修道女に顕現する聖母子」

イエズス会の教会にしては、地味な感じがする天井です。

クーポラの装飾も地味です。

1610年に解体が決まった初代教会にあったとされるイコンです。制作年、制作者など詳細不明です。

初代教会にあったとされている「キリストの埋葬」(詳細不明)

他にはあまり見るべきものがなさそうです。

祭壇前から見た出入口方向です。

外に出ました。

(おわり) -

from: シニョレッリさん

2015/07/28 09:55:10

icon

美術館・教会巡り(404) レッジョ・ネッレミリア、サンティ・ピエトロ・エ・プロスぺロ教会

エミリア街道です。

街道に面して建っています。

1140年に、この地に建てられたサン・ピエトロ教会が前身です。

1513年、ベネデット会によって教会に併設する形で修道院の建設が決まりましたが、それを機に教会も建て替えられることになりました。

1586年に創建され、1782年に完成したバロック様式の再建された建物が現在の教会の姿という訳です。

1629年に建てられたクーポラです。

反宗教改革を意識して、サン・ピエトロ大聖堂のクーポラを模したそうです。

修道院の外壁に描かれた「聖母子」

制作者など詳細不明です。

単廊式、バロック様式の内部はかなり広いです。

左右の側壁に礼拝堂が設けられてます。

右側壁です。

身廊天井のフレスコ画は、ルーカ・フェッラーリ(グイド・レーニの弟子)によって1640年頃に描かれました。

暗くてよく見えませんでした。

主祭壇

後陣のフレスコ画(作者不詳)

クーポラ

反宗教改革を意識して建てられた教会なので、祭壇画は当時名の通った画家たちによって制作されてます。

これは、カミッロ・ガヴァッセッティの「聖ジュリアと聖クリストフォロの殉教」(1623)

パオロ・エミーリオ・ベセンツィ(1608‐1656)の「聖プラチードと聖フラーヴィアの殉教」(1649‐1650)

トンマーゾ・オッターヴィ(1814‐1909)の「聖ジャコモ・マッジョーレの殉教」(19世紀後半)

ピエトロ・デサーニ(1595‐1657)の「聖グレゴリオ・マーニョに顕現する聖母子」(1630c)

アレッサンドロ・ティアリーニ(1577‐1668)の「聖バルバラの殉教」(1625)

17世紀のエミリアの画家に拠る「聖母と聖シモーネと聖ルチアと聖カルロ・ボッロメオと聖フランチェスコ」

作者不明の「磔刑」

フランチェスコ・マリア・コデルッピの「聖母子と聖ベネデットと聖プロスぺロ」(1593)

サッソフェッラート作品の複製画

ジローラモ・マッサリーニ(1626‐1700)の「聖ジュゼッペの変容」

ルーカ・フェッラーリの「キリストの洗礼」(1649)

ルーカ・フェッラーリの「カナの晩餐」(1649)

セバスティアーノ・ベルチェッレージ(1603‐1657)の「聖マウロの奇跡」(1644c)

(おわり) -

from: nonoさん

2015/07/27 01:41:46

-

from: シニョレッリさん

2015/07/26 15:13:10

icon

美術館・教会巡り(402) モデナ、エステンセ美術館 (その6)

ドッソ・ドッシの「聖母子と聖セバスティアーノと聖ジョルジョ」(1517-18c)

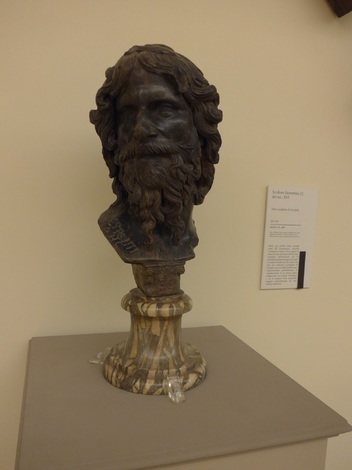

16世紀ののフィレンツェの彫刻家?による「エウリピデスの顔」(1525-50)

エウリピデス(BC480c-BC406c)はギリシャ三大悲劇詩人の一人です。

ジョヴァン・バッティスタ・ジャコメッリ派の楽器製作者による「ハープ」(1588‐93)

ドッソ・ドッシの「音楽」(1520-22)

全5点から成る寓意画です。

ドッソ・ドッシの「陶酔」(1520-22)

ドッソ・ドッシの「会話」(1520-22)

ドッソ・ドッシの「誘惑」(1520-22)

ドッソ・ドッシの「愛」(1520-22)

アルフォンゾ・ロンバルディ通称チッタデッラの「アルフォンゾ・デステ1世の胸像」(1530c)

ドッソ・ドッシとバッティスタ・ドッシ(息子です)による「幼きキリストへの崇拝」(1533-36)

ドッソ・ドッシの「聖母子と聖ジョルジョと大天使ミカエル」(1518-19)

ティツィアーノの「ラウーラ・ディアンティの肖像」の複製画(聖作者不詳)

カミッロ・フィリッピの「忍耐の寓意」(1553‐54)

プロスペーロ・ソガーリ・スパーニ通称クレメンテの「エルコーレ・デステ2世の胸像」(1554)

ジローラモ・ダ・カルピの「忍耐」の複製画(17世紀初頭、聖作者不詳)

バッティスタ・ドッシの「アルフォンゾ・デステ1世の肖像」(1534-36c)

様々な展示

絵皿

彫刻

ドメニコ・カルネヴァーリの「キリストの教会への出現」(1576)

ガロファロの工房作の「受胎告知」(1520-30c)

ジュリオ・フランチャの「聖母被昇天」(1513)

インノチェンツォ・ダ・イーモラの「マグダラのマリア」

ニッコロ・デッラバーテの「聖エウフェミアの功徳」(1529-36c)

ガロファロの「聖母子と聖人たち」(1533)

(つづく)

icon

-

from: シニョレッリさん

2015/07/26 07:45:57

icon

nasakuraさん、こんにちわ!

ご遠慮無用です、これからも新トピを立てて頂きたいです。

エンナのドゥオーモの写真、有難うございます。懐かしいです。

一回の旅で撮る写真の数は良く分かりません。でも、一日に撮った写真の数は、毎日ホテルでカメラからPCに保存する作業をするので、大体分かります。

一回の旅で撮る写真数は、概算で1000枚/日×(旅行日数)になるでしょうか。

一日に撮る写真の数は、300~2000枚と非常に幅があります。訪れた街の見どころの多寡や入館した美術館・博物館などの展示作品数によって、撮った写真数が大きく変わります。それに加えて、私の体力によって、写真の数が決まってきます。

例えば、カピトリーノ美術館、ブレラ絵画館、ボローニャ国立美術館など大きな美術館では、作品を鑑賞して、その写真を撮り、更に鑑賞メモを書く、この一連の作業を続けるうちに、大体バロック後期くらいの展示になると、疲労して、「もう、どうでもいいや」ということになります。

今年の春までは、補充電池パックが2個でして、一日に撮る写真数が1500枚が限度でした。電池切れの日があったので、夏の旅から補充電池パックを更に2個増やしました。

16GBのSDHCを、旅行日2日で1枚を目安に用意して、出発します。

ホテルで撮った写真を消す、という作業はやったことがありません。icon